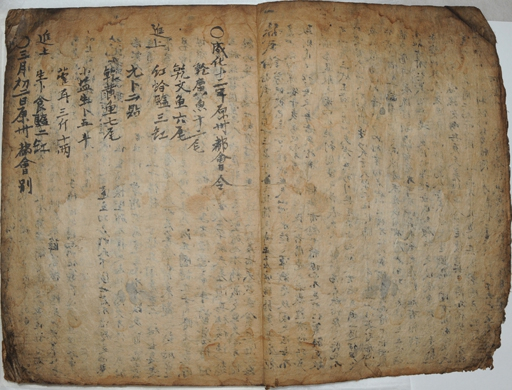

■크 기 : 가로 41.6cm, 세로 30.7cm

■소장처 : 국립춘천박물관

옛 왕조시대에는 각 지방의 특산물을 거둬 왕실과 국가의 살림살이에 사용했다. 이를 정부의 각 관아에서 사용되는 공물(貢物)과 왕실에서 소비되는 물품을 보내는 진상(進上)으로 나눌 수 있다. 조선은 이를 관리하기 위해 공물과 진상품의 종류와 수량 등을 적은 공안(貢案)과 국가 재정의 예산표인 횡간(橫看)을 작성하고, 각 지역의 특산물을 파악하기 위한 지리지를 편찬했다. 진상은 국왕에게 지방 장관이 바치는 일종의 예물(禮物)로 여겼다. 국왕이 먹는 각종 식재료, 왕실의 제사물품, 약재와 기타 소용되는 물품을 각 도의 감사와 병사, 수사들이 달마다 상납했다. 매월 행해지므로 월선(月膳)이라 했는데, 이외에도 부정기적으로 지방관이 임의로 진귀한 특산물을 바치거나 국왕이나 왕실의 명령에 따라 상납하는 별선(別膳)이 있었다. 진상품은 감영이나 병영과 수영에서만 수집되는 것이 아니었다. 특산물이 생산되거나 모이는 곳에 도회소(都會所)를 설치해 진상 업무를 관장했다.

1476년(성종 7년)에 작성된 '원주도회별진상(原州都會別進上)'은 원주도회를 비롯한 강원도 내 각 도회소에서 왕실과 중앙에 매달 상납하는 물품을 적어놓은 문서다. 문서에 보이는 품목은 말린 넙치와 문어, 홍합, 복어, 황어, 볼락, 연어, 은어, 송이버섯, 김, 자라, 방풍, 고등어, 잣 등이다. 그중 생복이 가장 많았는데 한 해 동안 상납된 생복의 수는 총 5,595개였다.

이들 품목을 진상하는 데는 여러 형태가 있다. 우선 날것(生)과 말린 것, 포를 떠서 꿴 것(貫脯) 등이 있다. 미역은 품질과 채집시기에 따라 미역귀(藿耳), 일찍 딴 미역(早藿), 최상품인 분곽(粉藿)으로 구분돼 보인다. 특히 삼척과 양양도회의 물종이 가장 많았다. 그런데 진상품을 서울로 옮기는 데는 꽤 힘이 들었다. 세종 27년(1445년) 강원도 감사 이선제가 여름에 진상하는 날고기가 운반하는 과정에서 부패하기 쉽다고 상소해 강릉과 춘천, 금성에는 얼음을 저장하게 됐다고 한다.

<김동우 국립춘천박물관 학예연구실장>