다산(茶山) 정약용(1762~1836년)이 긴 유배에서 풀려나 57세이던 순조 18년(1818년)에 고향인 마재(현 경기도 남양주시 조안면 능내리)로 돌아왔다. 다산은 유배기간에 저술을 마무리하고 고향 주변의 산수를 즐겼다.

다산은 북한강을 따라 춘천 여행을 두 번 했다. 첫 번째는 59세인 1820년 3월 조카 학순의 춘천 혼례 때 작은 배로 북한강을 거슬러 소양정과 청평산 폭포를 돌아보았다. 이때 절구(絶句) 25수, 화두시(和杜詩) 12수, 잡체(雜體) 10수를 지어 '천우기행(穿牛紀行)'을 남겼다. 두 번째 여행은 62세(1823년) 때 다산이 손자 대림의 납채(納采·남자 집에서 혼인을 하고자 예를 갖춰 여자 집에 채택을 받아들일 것을 청하는 의식)를 하기 위해 다녀왔다. 이 여정을 따라가면 다산은 마재를 출발해 지금 청평호 호명산 자락으로 추정되는 호후판에서 묵었다. 다음 날 가평천과 북한강의 합류지점으로 지금의 경강교 부근 안반촌에서 머물렀다. 셋째 날 4월17일에는 삼악산 동쪽 현등협과 신연교 아래 신연강을 지나 소양정에 이르렀다. 4월20일에 곡운구곡으로 간 첫날은 문암서원(文巖書院·현 춘천 신북면 한강수력본부)에서 잤고, 둘째 날에 모진나루와 말고개, 사외창을 지나 곡운서원과 곡운구곡을 둘러보고 사내창촌에서 쉬었다. 다음 날 다시 곡운서원과 구곡을 보고 사외창에서 잔 후 4월23일에 문암서원에서 점심을 먹고 소양정으로 돌아왔다. 4월24일 북한강을 내려가 집으로 돌아갔는데 금허(墟·지금 춘천 당림리에서 30리쯤 하류로 내려간 곳)에서 자고 다음 날 집에 돌아왔다. 이때 북한강 여울 36탄(灘)을 기록으로 남겼다.

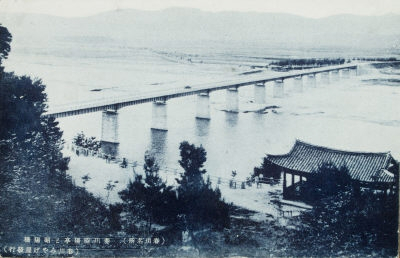

조선시대 북한강과 소양강에서는 조세를 서울로 옮기는 조운선이 왕래했다. 그래서 춘천에 강원도 조세가 모이는 소양강창이 있었다. 양구의 좋은 백토(白土)를 북한강 수로를 이용해 경기도 광주에 있는 분원(分院)으로 운송했다. 강원에서 나는 나무도 인제~춘천~서울까지 떼배를 만들어 날랐다. 1943년 청평댐이 건설되고는 북한강 수운 이용이 중단됐고, 1944년 완공된 화천댐과 광복 이후 춘천댐과 의암댐이 차례로 만들어져 주변 지세가 많이 변했다. 다산의 춘천 여행과 다산이 남긴 자료는 그가 살던 때 강과 주변의 인문지리 양상을 복원하는 데 큰 도움이 된다.

김동우 국립춘천박물관 학예연구실장