예부터 국가는 나라 안에 있는 사람들을 조사하여 정확하게 파악하고자 했다. 지금은 '인구조사' 또는 '인구주택총조사'를 실시해 국가 주요 정책의 기초자료로 활용한다. 옛날에는 호구조사라 했는데, 695년(효소왕 4년) 또는 755년(경덕왕 14년)에 작성된 '신라촌락문서'가 가장 오래된 호구조사 자료다. 청주 인근 네 개 마을의 모습을 매년 기록하고 3년마다 작성되었다. 문서에는 마을 구역, 인구수와 논밭의 넓이, 소와 말의 수 등의 증감이 자세히 기록됐다. 조선시대에는 3년마다 호구조사를 실시했다. 호주가 호구단자 2통을 제출하면 관청에서 호적대장을 수정했다. 백성들이 요청하면 관청으로부터 호구대장에 준해서 발급받는 준호구(准戶口)단자가 있다. 오늘날의 호적등본이나 주민등록등본과 같은 것이다.

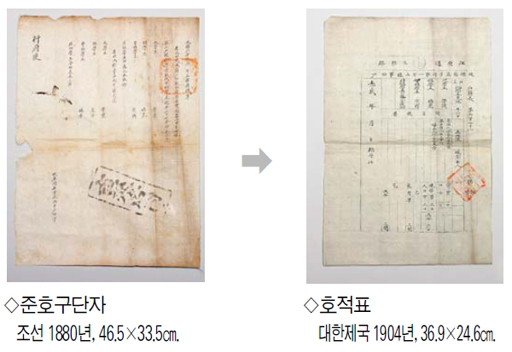

삼척부 근덕면에 살았던 김병서에게 광서(光緖) 6년(고종 17년(1880년)) 정월에 발급된 준호구단자에는 호주인 유학(幼學:벼슬하지 아니한 유학자) 김병서와 그의 사조(四祖·아버지, 할아버지, 증조할아버지, 외할아버지)와 동거인, 노비가 기록됐다. 김병서는 당시 37세로 본관은 강릉이고, 부인 홍씨는 34세이고 본관은 남양이다. 1844년에 태어난 남자 종 '연용'이 있었다고 한다.

호적표는 갑오개혁(1894년) 이후 새롭게 등장한 문서로서 준호구단자와 유사하다. 그런데 호적표는 미리 인쇄된 양식에 내용을 기재하도록 했다. 전에는 없던 주택 상황이 추가되고, 노비 사항은 없으며(1894년 노비제가 공식으로 폐지됨) 고용인이나 붙어사는 사람(기구(寄口))의 수를 적었다.

1904년에 작성된 김병서(당시 61세) 호적표와 앞의 준호구단자를 살펴보면 24년 뒤의 사정이 변화됐음을 알 수 있다.

아직 홍씨 부인과 사는 김병서는 아들 '연화'와 며느리 김씨, 붙어사는 사람으로 남녀 각 1명, 총 5명과 같이 살고 있다. 그의 직업은 선비(사인(士人))인데 초가집 세 칸에서 모두 살고 있다.

<김동우 국립춘천박물관 학예연구실장>