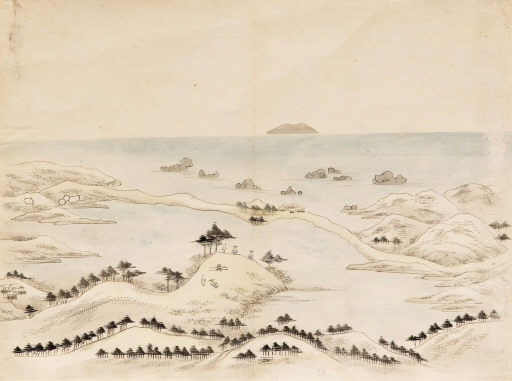

△제 작 자=미상

△제작시기=19세기(조선)

△재 료=종이에 담채

△크 기=가로 45.5㎝ 세로 33㎝

△소 장 처=국립춘천박물관

국립춘천박물관이 최근 박물관 대표 브랜드인 '금강산과 관동팔경'을 부각시키기 위해 새롭게 확충한 문화재다. 작품은 금강산과 관동지역의 명승을 그린 그림 10점으로 구성됐다. 금강산과 관동 명승을 여러 폭으로 그린 그림들은 19세기에 많이 그려졌으며, 현재까지 동일한 주제의 그림이 다수 전해지고 있다.

단원 김홍도(1745~1806년)는 44세이던 1788년에 정조의 명을 받아 복헌 김응환(1742~1789년)과 함께 금강산과 관동팔경 지역을 직접 둘러보고 그 절경을 화폭에 담아 돌아왔다. 단원은 당시 그려 온 초본(草本)에 의거해 '채색횡권본(彩色橫卷本)'과 '화첩본(畵帖本)'을 제작, 정조에게 진상했다.

단원 김홍도가 이 그림을 그린 이후 18세기 말부터 19세기까지 금강산과 관동 지역 명소들을 수십 장으로 그리는 것이 유행했다. 시중대, 환선정, 총석정, 해금강, 가학정, 구룡연, 비봉폭, 영랑호, 현종암 등 금강산과 관동 해안 지역을 그린 것으로, 특히 1825년부터 5년 동안 흡곡 현령을 지낸 문인 이의성(1757~1833년)의 '해산첩'과 흡사하다. 이처럼 조선 시대 화첩은 그림을 모아 책처럼 엮은 표장방법의 하나이며 화책이라고도 한다. 그림의 보관과 감상이 편리하며 어깨 넓이에서 화첩을 보거나 바닥 또는 벽에 기대어 놓고 볼 수 있는 움직이는 미술관이라 할 수 있다.

수장자의 취향에 따라 작가별, 소재별 등으로 엮기도 하고 그림이 그려지지 않은 상태로 꾸며져 그림을 그려 넣는 방법도 있다. 대체로 한 화첩에 10점에서 30점 정도 그림이 들어가며 조선 시대에 문인들이 즐겨 사용했다. 개인 화첩의 경우 대부분 동일 주제와 동일 화법으로 이뤄져 있어 그 작가의 작품 성향과 특징을 파악하고 연구할 수 있다. 많은 국가적 혼란 속에서도 한 가문의 가보나 애장품으로 전해져 내려와 우리 회화사의 발자취를 더듬어 볼 수 있는 중요한 역할을 하고 있다.

최영재기자 yj5000@kwnews.co.kr·자료제공=국립춘천박물관