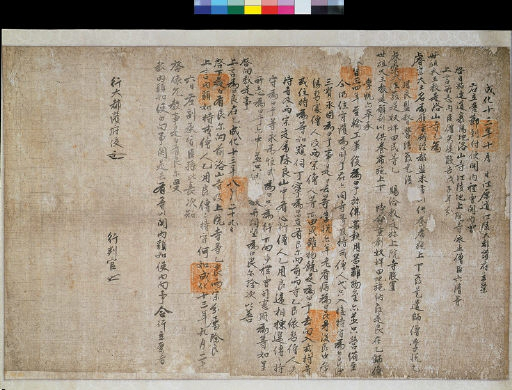

13. 조선 성종8년(1477년) 발급된 입안

■크 기 : 가로 118.3㎝, 세로 78㎝

■소 장 처 : 국립춘천박물관

1466년 세조는 왕비와 왕세자와 함께 고성에 있는 온천을 다녀왔다. 경기도 양주와 포천을 지나 김화와 금성을 거쳐 금강산을 유람하고 고성에 다다랐다. '조선왕조실록'에 따르면 세조가 동해안을 순행하는 중에 낙산사에 왔다. 1469년 예종 원년에 만들어져 2005년 4월 산불에 의해 안타깝게도 녹아버린 낙산사 종에는 당시에 관한 기록이 새겨져 있었다. 바다를 따라 남쪽으로 순행하시며 왕대비·주상전하와 함께 관세음보살상에 우러러 예배하셨는데, 그때 사리가 분신하여 오색 고운 빛깔이 밝게 빛났다. 태상왕께서 서원을 표하여 선덕 학열(?~1484)에게 명하시어 중창하게 하고 우리 전하의 복을 비는 원찰로 삼도록 하셨다. 낙산사는 세조의 명에 따라 1467년부터 대대적으로 중창되었다.

입안(立案)은 사실에 입각해 문서를 작성하는 일 자체를 말하기도 하며, 개인이 관청에 어떠한 사실을 입증해 달라는 요청에 따라 관에서 발급한 일종의 공증문서를 가리키기도 한다. 성화 13년명 입안은 1477년(성종 8년)에 강릉대도호부사가 상원사와 낙산사에 발급한 문서이다. 이 입안은 강릉대도호부가 낙산사의 지계승인(持戒僧人), 즉 정식 승려들에게 이전에 받은 토지와 노비 등의 권리를 지속적으로 인정해 준다는 내용을 담고 있다.

이듬해 7월 경연에서 최반이 낙산사를 위해 백성들의 고기잡이를 금하여 생업을 잃게 하는 것은 옳지 못하고, 내려 준 낙산동의 논을 주인에게 도로 돌려주라고 건의하였다. 성종은 선왕 대에 정해진 것을 고치는 어려움을 얘기하면서 오히려 백성들이 낙산사의 토지를 빼앗았다고 하니 실상을 조사하라고 명하였다. 이렇듯 나라가 이미 정한 제도와 확인해 준 권리를 옳게 고치는 것은 매우 힘이 들게 마련이다. 개인이든 나라든 무엇을 결정할 때는 열린 마음으로 심사숙고하여 정할 일이다.

<김동우 국립춘천박물관 학예연구실장>