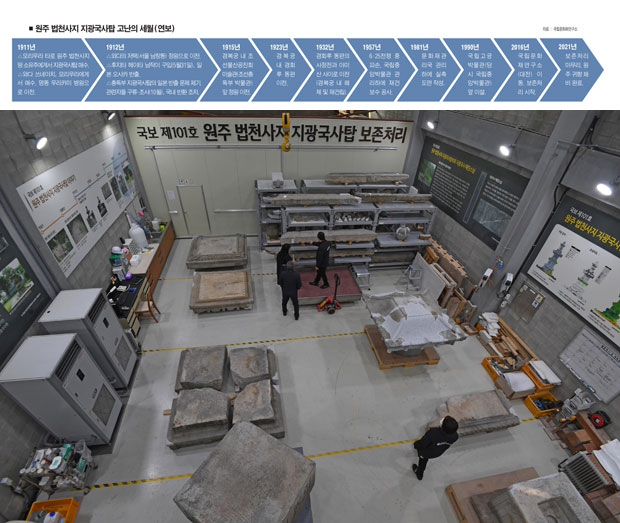

제법 많은 눈이 내렸던 지난 18일, 국보 제101호 원주 법천사지 지광국사탑을 만나기 위해 대전으로 향했다. 오전부터 3시간여 차를 달려 눈길을 뚫고 도착한 대전 국립문화재연구소 본관. 긴 복도 끝에서 왼쪽으로 꺾자 지광국사탑이 경복궁에 있었을 때의 사진이 커다랗게 인쇄돼 걸려 있었다. 그리고 사진 옆 활짝 열린 문, 그 안에 고향을 떠나 110년째 타향살이를 하고 있는 기구한 운명의 지광국사탑이 있었다. 99% 복원이 마무리됐다는 말을 들었기 때문에 온전히 세워진 사진 속 모습을 상상하며 문 안으로 들어섰다.

대전 국립문화재연구소 30평 공간에 33개 부재 해체돼 있어

연꽃·대나무 등 조각 눈부시게 화려한 탑신석 제일 눈에 띄어

6·25전쟁 중 포격 맞은 옥개석, 100개 넘은 철심 3개 빼고 제거

남은 1% 작업은 실내냐, 실외 보호각 덮이야 따라 다르게 처리

■99% 복원 완료…아직은 해체된 모습=하지만 여전히, 지광국사탑은 전체가 해체된 모습이었다. 33개의 부재(部材·뼈대를 이루는 재료)는 30평 남짓한 큰 공간에 제각기 흩어져 있었다. 제일 앞에는 화려하게 조각된 탑신석(몸체를 이루는 돌)이 자리했다. 탑신석을 지나치자 상·하층기단석, 옥개석 등 커다란 몸체가 한 점씩 바닥에 놓여 있었다. 온도를 유지하기 위해 틀어놓은 냉방기 소리가 거셌다.

보존처리실 한 가운데. 커다란 통나무 위에 올려진 옥개석(지붕돌) 앞에 이끌리듯 다가섰다. 6·25전쟁 중 포격을 맞고 박살난 부분이다. 1957년 복원 당시 모르타르(시멘트와 모래를 물로 반죽한 것)가 있던 자리가 뽀얀 신석재(新石材)로 대체돼 이질감이 느껴졌다. 학예연구사는 보존처리 중 남은 1%는 탑이 실내 전시관으로 갈지, 원위치 실외에서 보호각으로 덮일지의 결정에 따라 다르게 처리된다고 설명했다. 실내 공간으로 가면 색을 조화롭게 맞추는 작업을 하고 원위치로 가면 이 작업 없이 마지막 처리만 하고 끝난다고 한다. 실외에서는 1~2년 내 색이 돌아오기 때문이다.

■부실 복구의 흔적…고향의 돌로 마무리=이 옥개석은 1957년 보수공사 당시 180도 다른 방향으로 올라갔고 폭격에 맞아 조각났던 부재들도 틀린 방향에 붙어 있었다. 또 모르타르와 함께 철심도 100개 이상 박혀 있었다고 했다. 지난 5년간 보존처리 과정에서 방위를 원래대로 잡았고 제거 시 위험해질 수 있어 빼지 않은 3개를 제외하고는 모든 철심이 제거됐다. 해체 과정에서는 탑신석 안 사리공(사리를 봉안하기 위해 만들어 놓은 구멍)에 보수공사 과정에서 자리를 찾지 못해 넣어뒀던 옥개석 부재 조각 14점도 발견됐다. 이날 본 옥개석에는 그중 8점이 제자리를 찾아 들어 있는 상태였다.

탑신석을 다시 봤다. 오랜 세월 속에서도 자물쇠로 잠긴 것 같은 문, 연꽃, 대나무 등의 조각이 눈부시게 화려했다. 하지만 군데군데 신석재로 보존된 부분을 제외하고는 1,000년 세월의 흔적이 역력했다. 우여곡절 끝에 찾은 뽀얀 신석재는 우연히도 원주시 귀래면에서 나온 돌이었다.

학예연구사는 지광국사탑이 일반적인 화강암이 아니라 마그마 생성 당시부터 고유한 인자가 있는 화강암이라고 했다. 특이하기 때문에 쉽게 찾을 수 있을 것이라고 생각했지만 전국을 뒤져도 없었다. 그러던 중 사도세자 융건릉의 석재가 지광국사탑 석재와 같은 돌임을 알게 됐고 직접 가서 확인할 길은 없지만 기록에 따라 황해도 해주 산지의 돌로 추정할 뿐이었다. 원주 귀래면의 원주석은 동일 암석은 아니지만 여러 조건이 가장 잘 맞는 돌이었다.

■원주시민의 눈물…이제는 치유의 시간=학예연구사는 몇 년 전 해체과정에서 이 곳을 찾은 원주시민들 가운데는 마음이 아파 울고 간 분들도 있다고 귀띔했다.

돌아오는 길, 원주 법천사지를 찾았다. 너무 고요해서 눈 밟는 소리마저 크게 들리는 길을 걸어 지광국사 탑비에 다다랐다. 왕(王) 자가 등을 가득 채운 거북 모양 받침돌과 탑비는 화려했지만 뒷부분 손상이 위태로워 보였다. 오후 4시57분, 나무 사이 걸린 석양이 탑비의 그림자를 만들었다. 110년간 홀로 만들었을 그림자다. 탑비 옆, 탑이 돌아올 자리에 안내판이 있었다. “제자리를 떠난 지 100여년, 아름다워서 슬픈 탑과 탑비. 스님의 영혼이 이제 이곳에서 다시 만나 아픔이 영원히 치유되길 빕니다.” 이제 치유의 시간이 다가오고 있다.

대전=이현정기자 together@kwnews.co.kr