강릉시 북촌리 '오죽헌' 생가터

어린시절 신사임당이 뛰어 놀았을 경포호의 아름다운 모습에 취하면서 그가 태어난 오죽헌으로 향했다.

대관령이 한없이 높았을 조선시대, 강릉의 아름다운 풍경에 매료돼 이곳을 찾은 선인들의 풍류가 느껴지는 듯했다.

신사임당이 보여준 예술적 재능과 감각은 이곳 강릉에서 자연스럽게 생겨났을 법 하다는 생각이 들었다. 신사임당은 조선시대 뛰어난 여류 예술가였고 또 현모양처였다. 아들 이이를 퇴계 이황과 쌍벽을 이루는 훌륭한 학자로 키워낸 인물이다.

5만원권 지폐의 주인공인 인물로 선정될 만큼 존경받는 인물, 신사임당의 생가는 강릉 경포호를 앞에 둔 강릉시 북촌리 오죽헌(烏竹軒)이다. 오죽헌은 뜰 안에 검은 대나무가 많아 붙여진 이름이다.

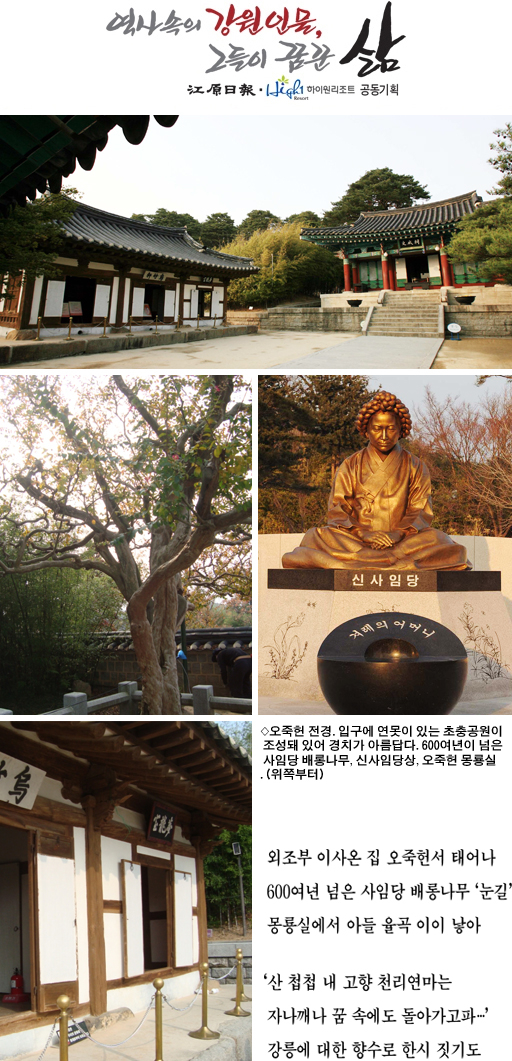

오죽헌은 입구에 연못이 있는 초충공원이 조성돼 있어 경치가 아름답다. 자경문을 들어서면 오죽헌과 문성사가 맞이한다.

개인이 살던 가옥 중 가장 오래된 건축물 중 하나로 그 아름다운 경치를 즐기기 위해 이곳을 찾는 사람이 끊이지 않는다고 한다. 워낙 깔끔하고 시원하게 정리가 돼 있어, 여유로움과 한가함마저 느껴졌다.

신사임당의 외조부 이사온의 집이었던 오죽헌을 무남독녀였던 신사임당의 어머니 이씨부인이 상속받았다. 이씨부인이 나은 다섯 딸 가운데 둘째가 바로 신사임당이다.

조선초기 지은 오죽헌 내의 건물들은 1505년 병조참판을 지낸 최응현에 의해 전승돼 오다가 오죽헌 정화사업으로 오죽헌(별당)과 바깥채를 제외하고 모두 철거됐다. 현재의 모습은 1996년 정부의 문화재 복원 계획에 따라 옛모습대로 복원된 것이다. 안채는 안주인이 생활하던 곳이고 바깥채는 바깥주인이 거처하던 곳인데, 바깥채의 툇마루 기둥에는 추사 김정희의 글이 새겨져 있다.

오죽헌에는 강릉시의 시화이기도 한 사임당 배롱나무가 있다. 꽃피는 기간이 100일이나 된다고 해 백일홍이라고도 불린다. 이 배롱나무는 고사한 원줄기에서 돋아난 새싹이 자란 것이므로 나이를 합치면 600여년이 넘는다고 한다.

사임당과 율곡 모자가 어루만졌을 배롱나무는 율곡송 율곡매와 함께 오죽헌을 지켜주는 수호목으로서 역할을 하고 있다.

사랑채는 강릉지방 주택의 특징으로 커다란 문을 많이 두고 있어 동해 일출과 월출, 그리고 경포대 경치를 감상할 수 있도록 만들어져 있다. 이곳에서 신사임당의 예술적 감각이 자연스럽게 물들어 갔을 것이다.

장자 우선이던 조선 후기 상속제와는 달리 조선 전기는 모든 자녀에게 재산이 고루 분배되고 부부간에도 상속받은 재산을 따로 관리했다고 한다.

사임당의 어머니 이씨는 다섯 딸에게 재산을 물려주면서 둘째 딸의 아들 율곡 이이에게는 조상의 제사를 받들라는 조건으로 서울 수진방 기와집 한 채와 전답을, 넷째 딸의 아들 권처균에게는 묘소를 보살피라는 조건으로 기와집과 전답을 줬다. 권처균은 외할머니에게 물려받은 집 주위에 까마귀와 같은 검은 대나무가 무성한 것을 보고 자신의 호를 오죽헌이라고 했으며, 그것이 오늘날의 오죽헌이 됐다는 유래가 전해진다.

오죽헌에 인접한 율곡기념관에 들어서니 풀과 벌레를 생동감 있게 묘사한 신사임당의 대표작 초충도를 비롯해 다양한 작품을 만날 수 있었다. 사물을 사실적으로 바라본 섬세한 묘사가 눈길을 끌었다. 7세 때부터 안견의 그림을 본떠 그리며, 시와 그림에도 놀라운 재능을 보였던 그의 모습이 아련하게 떠올랐다.

오죽헌의 별실인 몽룡실은 신사임당과 율곡이 태어난 뜻 깊은 곳이다. 신사임당이 이곳에서 흑룡이 바다에서 집으로 날아 들어와 서리는 태몽을 꿨다고 해서 몽룡실이라고 이름 지었다고 한다.

몽룡실은 조선 전기 민가의 별당에 해당하는 건축물로 4면을 굵은 댓돌로 높이고 그 위에 자연석의 초석을 배치, 네모 기둥을 세운 모습을 하고 있다.

1788년 정조가 율곡의 '격몽요결'과 어렸을 때 사용하던 벼루를 직접 보고 격몽요결 서문과 벼루 뒷면에 글씨를 써 돌려보낸 '어제어필(御製御筆)'의 글귀를 보고 있자니 신사임당이 몽룡실 마루방에서 율곡 이이에게 글을 가르치는 목소리가 들리는 듯했다.

“무원 주자의 못에 적셔 내어 / 공자의 도를 본받아 / 널리 베풂이여 / 율곡은 동천으로 돌아갔건만 / 구름은 먹에 뿌려 / 학문은 여기 남아 있구려”

-어제어필

1522년 중종 17년에 이원수에게 출가한 신사임당은 출가 후에도 그대로 오죽헌인 친정에 머물러 있었다. 그러던 중 그해 11월 부친과 사별하게 되면서 3년상을 마치고 서울 시댁으로 돌아간다. 이후 시집의 터전인 파주 율곡리에 기거하기도 했고, 평창군 봉평면 백옥포리에서도 여러 해 살았다.

이곳저곳을 옮겨 다니며 10여년을 보내다가 38세 때 강릉에 있는 친정어머니가 돌아가시고 다시 서울로 가게 되면서도 이곳을 몹시 그리워했다고 전한다.

신사임당은 48세의 나이로 생을 마감한다. 고향에 대한 그리움이었을까. 그녀의 생애에는 고향 강릉과 부모에 대한 생각이 깊게 새겨 있는 것을 느낄 수 있다.

경기도 파주시 법원읍 동문리 자운산 자락에는 신사임당의 묘역이 있다. 남편 이원수와 합장됐으며, 아들 율곡 이이의 묘도 그곳에 함께 있다. 자운산 신사임당의 묘역에서 300㎞나 떨어져 있는 이곳 강릉 오죽헌에는 여전히 사임당의 고향에 대한 그리움이 가득한 듯 했다.

산 첩첩 내 고향 천리연마는 千里家山萬疊峰

자나깨나 꿈속에도 돌아가고파 歸心長在夢魂中

한송정 가에는 외로이 뜬 달 寒松亭畔孤輪月

경포대 앞에는 한 줄기 바람 鏡浦臺前一陣風

갈매기는 모래톱에 헤락 모이락 沙上白鷗恒聚散

고깃배는 바다위로 오고 가리니 海門漁艇任西東

언제나 강릉길 다시 밟아가 何時重踏臨瀛路

색동옷 입고 앉아 바느질할꼬 更着斑衣膝下縫

-'어머니 그리워(思親)'

김상태기자 stkim@kwnews.co.kr