율곡이 여섯 살 되던 해 신사임당이 친정인 강릉을 떠나 서울로 가는 길에 대관령에서 지은 '대관령을 넘으며 친정을 바라본다(유대관령망친정시)'와 '어머니 그리워(사친)' 등은 널리 알려져 있는 작품이다.

그녀의 재능으로 미뤄 수많은 작품을 남겼을 것으로 추정되지만 현재 전하는 것은 안타깝게도 이 두 편의 시문과 낙구() 1편이 전부라고 한다.

사임당의 글씨 또한 유명한데 1868년(고종 5년) 강릉부사 윤종의가 사임당의 글씨를 판각해 오죽헌에 보관하면서 적은 발문에는 “정성들여 그은 획이 그윽하고 고상하고 정결하고 고요하여 부인께서 더욱더 저 태임의 덕을 본뜬 것임을 알 수 있다”고 격찬하였다.

말발굽과 누에머리(蠶頭馬蹄)라는 체법에 의한 본격적인 글씨로 알려져 있으며, 한 편의 해서(楷書)와 유명한 초서(草書) 6폭 병풍, 한 편의 초서와 4자의 전서가 전한다.

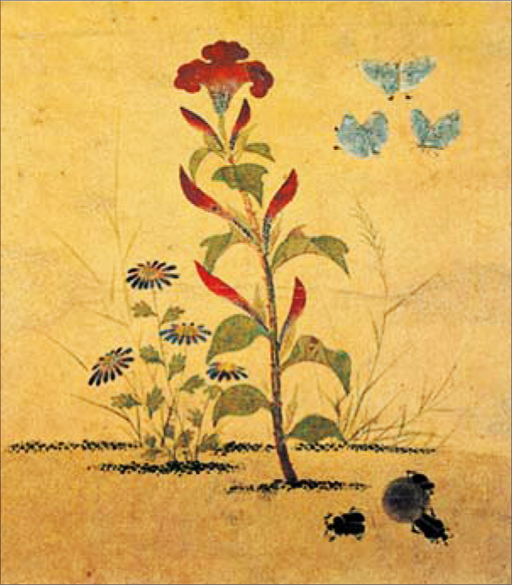

사임당의 그림은 풀벌레, 포도, 화조, 화초어죽(花草魚竹), 매화, 난초, 산수 등을 주된 화제(畵題)로 삼아 천재적인 재능을 선보였다. 풀벌레 그림을 마당에 내놓고 말리려 하자, 닭이 와서 쪼아 종이가 뚫어질 뻔하기도 했다고 할 정도로 사임당의 그림은 마치 살아있는 듯한 섬세함으로 널리 알려졌다.

이러한 사임당의 예술적 재능에 대해 명종 때 어숙권은 패관잡기에서 “사임당의 포도와 산수는 절묘하여 평하는 이들이 '안견의 다음에 간다'라고 한다. 어찌 부녀자의 그림이라 하여 경홀히 여길 것이며, 또 어찌 부녀자에게 합당한 일이 아니라고 나무랄 수 있을 것이랴”라고 격찬했다.

오석기기자 sgtoh@kwnews.co.kr