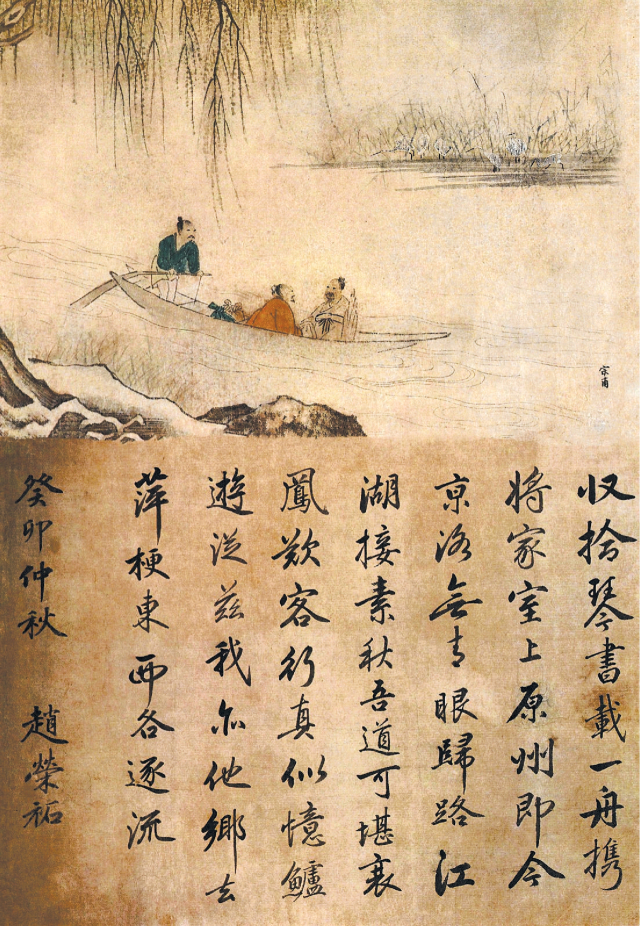

강을 따라 유영하는 작은 배 한 척. 노를 젓는 사공과 그를 바라보는 두 사대부의 시선은 느긋하고 담담하다. 그들의 옷자락과 손짓, 말 없는 풍경 속엔 계절과 시간, 그리고 삶의 자세가 스며들어 있다.

조선 후기 문인화가 관아재 조영석(1686~1761년)의 ‘원주행선도’는 바로 그 섬세한 정서를 담아낸 걸작이다. 그가 37세 되던 해 가을에 그의 벗 김신로가 가족과 함께 섬강을 따라 원주로 이주하게 되자 그 석별의 정으로 그림과 칠언율시(七言律詩)를 지은 것이다.

그림 속 장면은 단순한 나룻배 여행이 아니다. 섬강 물결 위에서 펼쳐지는 사대부의 교유, 문인의 여유, 그리고 자연과의 조화로운 동행이 정제된 필선으로 그려졌다. 이 그림과 시는 18세기 조선의 사대부가 자신의 삶을 어떻게 바라보고 사유했는지를 그대로 보여주는 한 편의 철학서이기도 하다.

겸재 정선, 현재 심사정과 함께 ‘삼재(三齋)’로 불릴 만큼 문·서·화에 두루 능했던 조영석은 사람의 얼굴과 자연의 숨결에 더 마음을 두었던 인물이다.

단순히 풍경을 그리는 것이 아닌 시간을 그리고, 인간 군상을 그렸다. 그것도 바로 자신이 관직 생활을 하며 몸으로 체득한 섬강과 원주 일대의 실경을 배경 삼아 말이다.

섬강은 조영석에게 특별한 강이었다. 본관이 함안이던 그는 중부지방의 관직을 두루 거치며 이 땅의 풍경과 백성의 삶을 가까이에서 지켜봤다. 특히 제천현감, 안음현감, 의령현감 등을 역임하며 지방을 누볐던 시절, 섬강과 원주 일대는 자주 오가던 삶의 강줄기였을 것이다.

이 물길을 따라 피어나는 이야기들이 ‘원주행선도’에 포개져 있다. 화풍 역시 절제된 정갈함이 돋보인다. 몰골법(沒骨法·윤곽선을 그리지 않고 한 붓에 그리는 화법)을 활용해 윤곽선을 드러내지 않고 채색의 농담으로 형태를 표현했으며, 전체적으로 담채를 써서 강과 하늘, 인물과 자연이 부드럽게 융화된다.

먹의 번짐과 여백의 긴장 속에 바람결이 흐르고, 먼 소리가 깃든다. 화면 앞에 서면 마치 섬강 위를 함께 부유하는 느낌이다.

그림이 그려졌던 18세기 조선은 변화의 시기였다. 이상적 산수에서 실제 경관과 삶의 풍경을 그리려는 진경화의 흐름이 대두됐고, 조영석은 그 중심에서 풍속화의 방향을 제시한 인물이었다.

그는 궁중의 정제된 양식보다는 사대부 개인의 감흥과 사회적 교유가 어우러지는 풍경에 마음을 두었다. 지금의 원주는 도시의 외형을 갖추고 있지만, 섬강은 여전히 그 자리를 지키고 흐른다. 그리고 ‘원주행선도’ 속에서 우리는 한 시대의 정서와 미감을, 또 사대부 화가가 남긴 정직한 눈빛을 마주하게 된다. 그것은 마음속 풍류의 항해였을까.