■광부 출근을 둘러싼 금기어

광부가 출근하기 전에 남의 여자가 집을 찾아와서는 안 되고, 남편이 출근하기 전에는 연탄불을 빌려줘서도 안 된다. 탄광촌에는 길거리에도 무서운 금기가 가득했다. ‘출근하는 광부의 앞길을 여자가 가로지르면 안 된다’라는 금기가 대표적이다. 특히 도시에서 탄광촌으로 갓 들어온 여자 중에서 이를 어기는 경우가 많았다. 여자가 앞길을 가로지르면 광부는 도시락을 내동댕이치며 집으로 되돌아가기도 했다. 여자는 뒤늦게 금기를 깬 걸 알고 막걸리라도 들고 찾아가 용서를 빌었다. 갑방·을방·병방 3교대로 출근이 이뤄지는 탄광촌 실정을 감안하면 여자들은 24시간 내내 금기를 몸으로 새긴 셈이다.

광부의 도시락에 밥 4주걱은 피했는데, 사택과 갱내 모든 곳에서 죽음의 숫자 4를 피했다. 광부의 도시락 보자기는 파란색과 붉은색 외에는 사용할 수 없었다. 파란색으로 생명의 안전을 기원하고, 붉은색으로 잡귀를 막아 불운을 없애려 한 것이다. 노동절에 파란색이나 붉은색 도시락 보자기를 기념품으로 나눠준 것도 그런 금기에서 나왔다.

광부는 출근하면서 뒤를 돌아보지 않았고, 가족들도 잘 다녀오라는 인사를 금기시했다. 여자는 통근버스 근처에도 얼씬거릴 수 없었다. 위험한 막장으로 출근하는 사람에 대한 두려움이 빚은 금기들이다. 말없이 눈빛으로만 출근을 지켜본 아내는 경건한 손짓으로 남편의 신발들을 방 안쪽으로 돌려놓았다. 남편이 무사히 집으로 돌아올 것을 비는 행위였다.

현대화 과정에서 많은 금기가 미신으로 치부되어 사라졌지만, 갱내사고가 많은 탄광촌에선 더 공고하게 지켜졌다. 2005년에도 모 정당의 여성 대표가 입갱을 시도할 때, 도계지역 광부들은 ‘여자는 탄광 굴속에 들어가지 않는다’는 금기를 내세우며 거부하기까지 했으니 말이다. 삼척시 도계읍이나, 태백시 장성동 지역에서는 지금도 여전히 남자의 앞을 가로지르지 못하는 금기를 지키며 살고 있다.

탄광촌 금기는 다른 지역에서 전승되던 남존여비의 풍속과는 성격이 다르다. 남자 중심의 탄광노동, 위험한 탄광 작업장에 대한 공포심이 광부를 중심에 둔 금기를 형성했다. 입갱하다가 옷이 걸려 찢어지면 출근하지 않는다는 것을 비롯해 광부의 출근과 관련한 금기어가 유독 많은 것은 막장으로 들어가는 것에 대해 느끼는 심적 부담이 큰 상황을 반영한다.

■광부들의 안전을 지키는 금기어

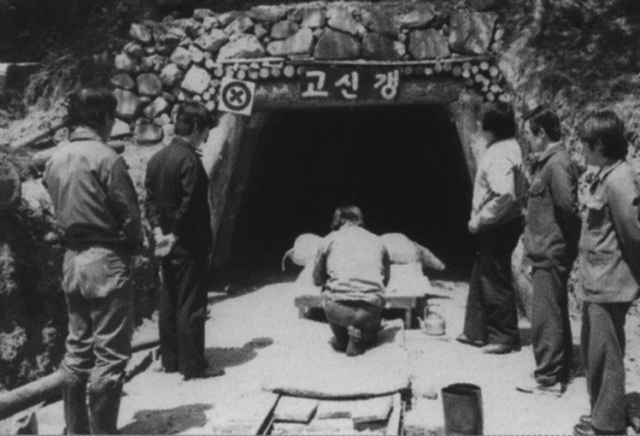

광부들은 새 갱구를 파기 전에는 고사부터 지냈다. 제사를 지내지 않는 종교인도 산신을 향한 갱구 고사에는 참가했다. 갱내에서는 휘파람을 불거나 노래를 부를 수 없었다. 갱내에서는 뛰지 못했으며, 큰 소리도 내지 못했다. 개인 작업 도구를 빌려주지도 않는 금기를 지킬 뿐만 아니라, 남의 작업 도구 위를 타 넘지도 못했다. 남의 안전모를 깔고 앉는 것도 금했고, 죽음과 관련한 단어를 언급하는 것도 금했다.

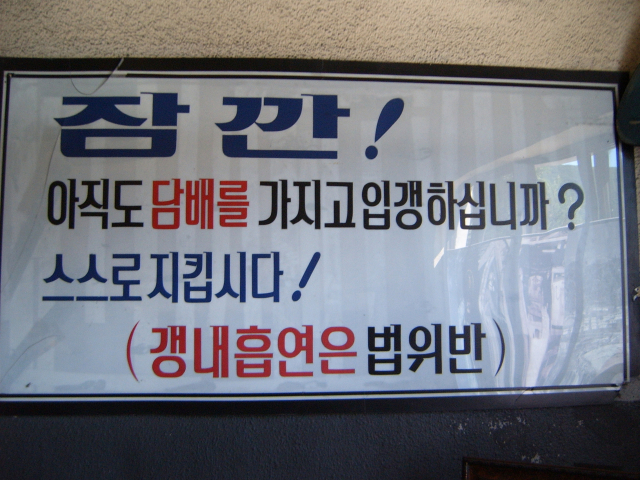

‘갱내에서 쥐를 잡지 않는다’는 금기가 있는데, 1970년대에 정부에서 ‘쥐 잡는 날’을 정하여 전국적인 운동이 전개되던 때도 광부들은 쥐를 잡지 않았다. 오히려 광부들은 도시락을 열면 ‘고수레’ 소리와 함께 밥 일부를 버려서 쥐의 먹이로 삼았다. 갱내에서는 담배를 피우지 않는 금기도 철저하게 지켜졌으니, 탄광은 우리나라 최초의 금연작업장인 셈이다. 탄광 작업장과 관련한 금기어가 폐광할 때까지 지켜진 것은 안전사고를 예방하는데 긍정적으로 기여했기 때문이다. 갱내에 쥐가 산다는 것은 유해가스가 없는 안전지대라고 알려주는 가스검침기 역할을 했으며, 금연을 금기로 삼은 것은 가스폭발을 예방하는 차원이었다.

■금기를 통해 강화된 탄광촌의 연대의식

금기는 집단의 상징체계나 의식을 담고 있는 문화의 산물이기 때문에 탄광촌 공동체가 존재하는 현상을 가장 명징하게 보여준다. ‘방송이 나오지 않는 날은 경거망동하지 않는다’는 금기는 마을 전체가 탄광을 중심으로 움직이는 상징적이 예였다. 사택과 길목의 스피커에선 출퇴근 시간과 점심시간에 방송이 흘러나왔는데, 사고가 발생하면 중단되는 것이다. 늘 왁자지껄하던 공동수도에도 긴장이 흘렀고, 사택 골목은 서로의 퇴근 여부를 물으면서 애간장을 태웠다. 광부들은 막걸리와 돼지고기를 먹지 않으면 규폐에 걸린다며 퇴근이 늦던 터라 가족의 걱정은 더 오래갔다.

흉몽을 꾸면 출근하지 않는다는 금기에서 꿈을 결근 사유로 인정하던 시절도 있었다. 이런 금기는 광업소가 갱내 보안 시설을 확충하면서 1980년대 중반부터 자연스럽게 소멸했다. 탄광촌 금기가 안전시설이 미비하던 탄광 문제를 개인의 심리로 돌리는 한계는 있었으나, 생명을 담보로 작업하는 광부에게 안전을 경고하는 긍정 역할을 한 측면도 있다. 또, 광부 가족뿐만 아니라 주민들까지 금기를 지키면서 탄광촌 공동체의 연대를 강화하는 동력이 되었다. 탄광촌의 금기어는 광부의 삶을 지키기 위해 생성한 고유의 생존 문법이자, 탄광촌 공동체의 기억을 담은 석탄산업의 소중한 문화유산이다.

정연수

1991년 탄전문화연구소를 설립한 이래 탄광이 빚은 삶들을 문화영역으로 끌어올리는 작업에 전념했다. 2020년부터는 석탄산업유산을 유네스코 세계유산으로 등재하는 활동과 석탄산업전사들을 예우하는 방안 모색에 전념하고 있다. 저서로 ‘한국탄광시전집’, ‘여기가 막장이다’, ‘탄광촌 풍속 이야기’, ‘탄광촌 도계의 산업문화사’, ‘강원도 석탄산업유산 현황과 세계유산화 방안’, ‘노보리와 동발: 탄광민속문화 보고서’, ‘한국 탄광사: 광부의 절규’ 등이 있다.