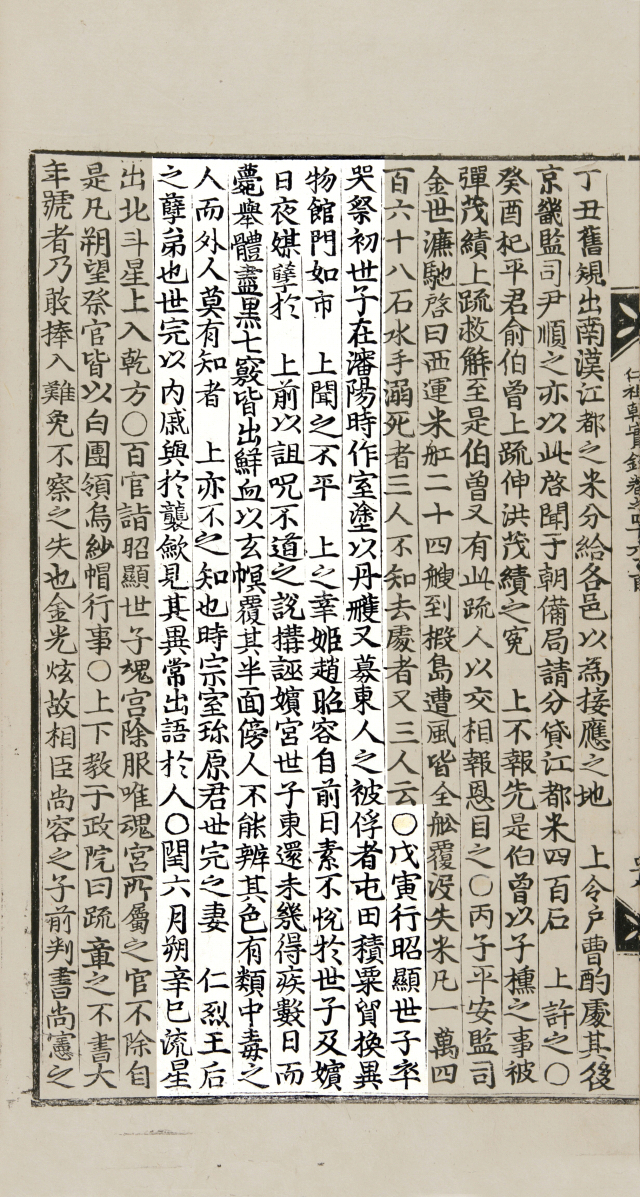

지난해 백상예술대상 영화부문 작품상을 수상한 영화 ‘올빼미’. 이 영화는 병자호란(1636년)이 끝나고 8년간 청나라의 볼모로 잡혔다 본국으로 돌아온 소현세자가 갑작스럽게 죽음을 맞이하는 사건을 모티브로 하고 있다. ‘올빼미’는 실록에도 남아있는 이 역사적인 사실에 있을 법한 상상력을 더해 긴장감을 높인 수작이라고 할 수 있다. 영화는 소현세자의 졸곡제(삼우제 후에 곡(哭)을 끝낸다는 뜻으로 지내는 제사)가 열린 날 인조실록에 기록된, 죽은 소현세자의 모습을 묘사한 글로 시작한다. “세자는 본국에 돌아온 지 얼마 안 되어 병을 얻었고 병이 난 지 수일 만에 죽었는데, 온 몸이 전부 검은 빛이었고 이목구비의 일곱 구멍에서는 모두 선혈(鮮血)이 흘러나오므로… (중략) …마치 약물(藥物)에 중독되어 죽은 사람과 같았다.(인조실록 46권, 인조 23년 6월 27일·사진)” 이는 임금과 친족관계인 이세완이 세자의 염습에 참여했다가 본 세자의 시신 상태를 사람들에게 말한 것인데, 사관이 굳이 실록에 이 내용을 기록한 것은 당시에도 논란이 있었음을 추측할 수 있는 대목이다. 이처럼 소현세자가 병을 다 세상을 떠난 것이 아닌 누군가에게 독살 됐을 수도 있다는, 의심이 영화의 중심에 있다.

그것은 조선의 역사에서 아들을 죽인 왕이, 어쩌면 사도세자를 뒤주에 가둬 죽게 한 영조가 유일하지 않을 수 있다는 생각으로까지 확대된다. 인조가 아들 소현세자를 독살 한 범인이라는 것이다. 그것을 목격한 것이 바로 영화의 주인공인 맹인 침술사다. 평상시에는 앞을 볼 수 없지만 오히려 어둠 속에서는 사물을 분간할 수있는 인물로 나온다. 왜 하필 목격자의 직업이 침술사일까. 이 설정도 실록에 근거한 것이다. 소현세자가 세상을 떠난 1645년 4월26일 직전인 4월24일과 25일에 침을 맞았다는 기록이 있는데 이는 학질로 인해 올라간 열을 내리기 위한 것이었다. “세자가 병이 났는데, 어의 박군(朴頵)이 들어가 진맥을 해보고는 학질로 진찰하였다. 약방(藥房)이 다음날 새벽에 이형익(李馨益)에게 명하여 침을 놓아서 학질의 열(熱)을 내리게 할 것을 청하니, 상이 따랐다.(인조실록 46권, 인조 23년 4월 23일)” 그렇다면 작가는 왜 인조가 아들을 죽일 수 도 있다는 상상을 하게 된 것일까. 그것은 당시 막강한 청나라를 뒷배로 하고 있는 소현세자가 언젠가 인조의 자리까지 위협할 수 있는 인물이 될 수도 있다는, 역사적 개연성 속에서 충분히 가능한 일이기 때문이다.

인조 입장에서는 청나라로 떠나 오랫동안 볼 수 없던 아들을 자신의 자리를 위협하는 정적으로 느꼈을 수 있다. 영화에는 그러한 정황들을 설명하는 장면들이 수없이 등장한다. 영화 속에는 또 소현세자가 살해 당했다고 주장하는 세자빈(강빈)을 제거하는 장면도 등장한다. 임금의 수라에 독을 넣어 독살을 시도했다고 누명을 씌우는 장면이 그 것. 인조는 비망기(備忘記)에 “강빈이 심양에 있을 때 은밀히 왕위를 바꾸려고 도모하면서…이런 짓도 하는데 어떤 짓인들 못하겠는가. 이것으로 미루어 헤아려 본다면 흉한 물건을 파묻고 독을 넣은 것은 모두 다른 사람이 한 것이 아니다(인조실록 47권, 인조 24년 2월 3일)”라며 범인으로 단정 짓는다. 결국 신하들의 수많은 간청을 뒤로하고 인조는 며느리 강빈마저 처형하기에 이른다. 인조는 아들을 죽인 입막음을 한 것일까.