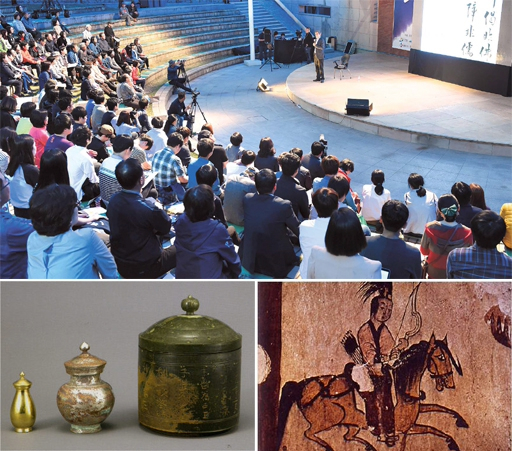

유홍준 명지대 미술사학과 석좌교수 초청 '2015 강원인문학아카데미' 강연이 지난달 28일 국립춘천박물관 야외무대에서 열렸다. 강원문화재단이 주최·주관하고 강원도, 한국문화예술위원회, 강원일보, CJ헬로비전이 후원한 이날 아카데미에서 유 교수는 '명작의 조건과 장인정신'을 주제로 강연했다.

장인을 알아보는 사회

일 똑바로 하라 하지말고

우선 대접부터 해야한다

돈부터 따지는 시스템

명작 뒤엔 기술·재력 필수

비싼것 아끼지 말고 사자

■“장인정신을 이끄는 사회적인 분위기가 중요”=명작은 문화능력의 소산이다. 따라서 명작은 문화적 전성기에 몰려나온다.

최고의 정성(장인정신), 최고의 기술, 최고의 재력에서 명작이 탄생하는 만큼 그만큼 문화에 투자해야 한다는 의미다.

유 교수는 장인정신이 잘 나타난 성덕대왕 신종, 금동대향로, 고려사경, 미륵사, 추사체 등을 설명하고 장인정신을 발휘할 수 있었던 사회적인 분위기를 강조했다.

추사는 팔뚝에 역대의 명비문 309개를 간직하고 있었다. 바르셀로나 피카소 박물관에 가 보면 젊은시절 피카소가 얼마나 사실적인 그림을 잘 그렸는지 알 수 있다. 장인적 수련과 연찬이 있은 후에 개성을 추구한 것으로, 나중에 괴물 같은 여자를 그려도 다 멋있다고 하게 된 것이다.

사라진 문화유산을 복원하는 것은 후손된 자들의 임무이다. 황룡사가 불탄 이후 고려는 이것을 세울 힘이 없었고, 조선은 폐불정책이었다. 일제강점기를 지나 20세기 후반기까지 왔을 때도 사정은 마찬가지였다. 하지만 21세기가 되자 사정이 달라졌다. 우리나라 1년 국가예산이 300조원 가까이 된다. 복원은 문화유산을 보수할 수 있는 경제력과 문화 능력이 있을 때에 가능하다.

■“검소하나 누추하지 않았고, 화려하지만 사치스럽지 않다”=우리 궁궐 건축에 나타난 특징이 무엇이냐는 물음에 가장 먼저 떠오르는 대답은 '검이불루 화이불치(儉而不陋 華而不侈)'라는 표현이다. '검소하되 누추하지 않고 화려하되 사치스럽지 않다'는 뜻으로 처음 나온다. 백제 온조왕 15년(기원전 4년)에 “새로 궁궐을 지었는데 검소하지만 누추해 보이지 않았고, 화려하지만 사치스러워 보이지 않았다”고 했다.

이런 시각에서 보면 불국사의 석가탑은 '검이불루'하고 다보탑은 '화이불치'하다는 평에 얼마든지 공감할 수 있다. 불국사 석굴암은 신라의 전직 국무총리인 김대성이 25년간 만든 것으로 그에게 전권과 모든 편의를 다 주고서 만들라고 하여 그런 명작이 나올 수 있었다. 돈이 얼마가 들어도 그 시대에 할 수 있는 최고 수준으로 하라고 할 때 장인정신이 나올 수 있다. 기술자들에게 무조건 장인정신을 가지라고 한다고 해서 갖춰지는 게 아니다. 시스템이 장인정신을 받쳐주고 그 장인들에게 그와 같은 대접을 할 수 있을 때에 명작이 나온다.

■“명작은 디테일이 아름답다. 끝까지 최선을 다했다”=작가정신과 장인정신은 서로 보완적 관계이다. 작가정신이 작가의 개성과 상상력과 창의력이 존중된 것이라면 장인정신의 결과는 '디테일(Detail·세부양식)'이 아름답다는 것이다.

20세기 최고 건축가 가운데 한 사람인 루드비히 미스 반 데어 로에(Ludwig Mis van der Rohe)는 “신은 디테일 안에 있다(God is in the details)”고 했다. 건축 미술 음악 문학 등의 명작은 디테일이 아름답다는 특징이 있고 그것은 장인정신이 끝까지 구현돼 이뤄진 결과라고 생각한다.

백제 금동대향로를 보면 용이 용틀임을 해서 연꽃 봉오리를 입으로 물고 있고 그 위로 봉황이 날아가는 형상이다. 그런데 우리는 그 형태미만 알고 있고 그 디테일에 대해서는 주목하지 않는다. 향로 뚜껑의 네 겹 산봉우리와 향로 몸체인 네 겹 연잎의 잎사귀마다 조각이 들어가 있다. 산이 있고 그 뒤에 솔밭이 있고 냇물이 있고 바위가 있고 그리고 상상의 동물, 사자 등 현실의 동물들이 쭉 배치돼 있다. 기마인물상에서부터 5인의 악사까지 100가지 도상이 이 작은 공간에 들어가 있다.'디테일'이 엄청나게 아름답다.

■“문화를 창조하는 것은 공급자이나 발전시키는 것은 소비자”=백제는 장인을 잘 대접한 나라였다. 사람들이 백제에 대해 가지고 있는 이미지는 낙화암, 의자왕, 삼천궁녀, 계백장군 등으로 멸망 시기와 관련됐다. 그 문화가 아름답고 융성했을 때를 기억하려 하지 않고 망해가는 과정에서 만들어진 얘기를 기억하는지 궁금하지 않을 수 없다.

왕흥사에서 출토된 사리호를 보면 정말 아름답다. 높이 17㎝밖에 안 되는 굉장히 작은 건데 어디 한 구석 허투루 만든 부분이 없다. 이 바닥에는 어자무늬라고 물고기알 문양이 빽빽하게 들어 있다. 명작의 경우 중요한 특징을 확대하면 확대할수록 더 멋있다. 그래서 단원 김홍도나 겸재 정선의 그림은 작은 편화로 그린 것도 10배를 확대해 봐도 굉장히 감동적이다. 그런데 이류 화가들이 그린 그림은 확대하면 데생이 정확하지 않아 멀쩡하던 사람이 쓰러지는 것 같고 집이 막 기울어지는 것 같다.

장인들 보고 일 똑바로 하라고 하지 말고 소비자가 장인을 대접해서 장인정신이 들어간 비싼 것을 사줘야 한다. 그래야 장인이 나온다. 정말로 잘 만든 것을 비싼 돈을 주고 사는 소비자가 있을 때 그 문화가 나오게 된다. 결국 문화는 공급자가 아니라 소비자가 만드는 것이다.

이 시대에 장인정신을 물을 때 장인을 꾸지람하려고 시작했는지는 모르지만 결론은 우리에게 있다는 것으로 귀결된다. 국가의 시스템도 최선을 다한 것이 보장받을 수 있는, 질(quality)을 따져야 한다.

최영재·이하늘기자