생몰연대는 분명치 않으나

최씨 무신정권이 세도를 잡고

조정 좌우지하던 격랑의 시대

태어났을 것으로 추정

27년간 계속된 몽골의 2차 침공

강화도 하나만 지키는 군사들보다

일반 백성들의 몫이 컸던 항쟁

이는 조정이 주장하는 항몽사상

백성들이 굳게 믿었기 때문

항몽사상 중심엔 용득의가 있어

1236년 당시 고종은 그를 불러

거란·몽골 침공에 소실된 대장경

새로이 조판·판각하는 중책 맡겨

언제 홍천에 왔는지 알 수 없지만

만년에 용수사 세우고 학서루 지어

불교 전파와 경서 등 가르치다

원종 14년(1273) 무렵에

세상을 뜬 것으로 추측돼

강원도 홍천(洪川)을 관향으로 하여 세계(世系)를 이어가는 우리나라 성씨에는 홍천용(龍)씨와 홍천피(皮)씨가 있다.

이 중 홍천용씨는 홍천 땅에 터 잡아 산 세거씨족으로서의 가계 번성이 당당하여 지금도 사당이 있는 동면과 인접한 여러 마을에 홍천용씨 집성촌이 있다. 홍천 외에 광주(廣州)·양근·용인·파주 등 20여 본으로 번성했으나 이는 모두가 홍천용씨의 분파 세거지일 뿐 현재는 홍천 단일본으로 이어지고 있다.

용씨 성을 얻게 된 유래에 대하여는 정확히 전하는 바는 없으나 옛날 전설의 상서로운 동물인 용이 한 세족의 성씨로 불렸을 것으로 짐작된다.

시조부터 9대까지 조상 스물세 분의 위패를 모신 홍천용씨 사당은 홍천군 동면 덕치리 수타사로 들어가는 입구에 있다. 홍천용씨 종친회는 시조 위패를 모신 사당과 유허비(遺墟碑) 앞에서 매년 음력 3월3일 제를 올린다.

홍천용씨의 시조는 고려시대 시어사(侍御史)를 거쳐 1241년(고종 28) 문하시중(門下侍中)에 올라 팔만대장경(八萬大藏經)을 판각하는 불사를 총지휘한 뒤 만년에 홍천군 북방면과 남면 사이에 있는 금학산 자락에 용수사(龍遂寺)를 창건하여 불전 전수와 불교 전파에 여생을 바친 용득의(龍得義)이다.

그 무렵부터 시조 용득의의 후손들이 홍천 땅에 자리를 잡고 살기 시작하면서 홍천을 관향으로 한 용씨 세계가 이어졌을 것이다.

시조 용득의의 생몰연대는 분명치 않으나 고려시대 최씨 무신정권이 세도를 잡고 조정을 좌우지하던 격랑의 시대에 태어났을 것으로 추정된다. 당대 무신 최충헌은 1174년 조위총의 난에 공을 세워 장군에 오른 뒤 1196년 아우 충수와 함께 이의민 일당을 몰아내고 정권을 잡았다. 이후 최씨 무신정권은 그 아들 최우 등 4대에 걸쳐 최고의 집정자가 되어 세도를 부렸다.

무신정권 시대에 용득의 같은 문신이 높은 벼슬자리에 앉아 왕을 보위하며 나랏일을 걱정하기 위해서는 그 사람됨에 있어서나 경륜이 보통이 아니었을 것이다.

문벌을 우선으로 하는 문신 중심의 지배세력이 모두 숙청을 당하는 상황에서도 대대로 좋은 문벌을 이룬 용득의의 집안이 온전할 수 있었던 것은 최씨 중심의 무신정권이 자신들의 정권 안정을 위해 일부 똘똘한 문신을 가까이 두기 위한 친화정책을 함께 펼친 결과로도 볼 수 있다.

실제로 용득의는 좋은 집안에서 학문을 가까이하며 성장하는 과정에서도 경서와 사기에 능통해 주위 사람들로부터 큰 기대와 총애를 받았다.

1231년 압록강을 건넌 몽골군이 파죽지세로 고려 수도 개경까지 포위하자 고려의 무신정권은 서둘러 항복하기에 이른다. 그리고 몽골군이 물러가자 정변 등 여러 위기에 몰린 무신정권은 도읍을 천혜의 입지조건을 갖춘 강화도로 옮긴다.

이때 젊은 용득의도 가족들과 함께 강화도로 옮겨와 오랜 세월을 이곳에서 관직 생활을 한다.

도읍을 강화도로 옮긴 뒤 곧바로 몽골군이 다시 침공한다. 강화도 천도를 고려의 몽골에 대한 항전 의사로 생각한 몽골군이 다시 군사를 이끌고 침공한 것이다. 몽골의 2차 침공은 무려 27년간이나 계속된다. 이 전쟁은 강화도 하나만을 지키면 된다는 나라 군사들보다 몽골군에 대항하는 일반 백성들의 몫이었다. 이는 조정이 주장하는 항몽사상을 백성들이 믿었기 때문일 것이다.

항몽사상 그 중심에 용득의가 있었다. 당대 문신 용득의는 거란족에 이은 몽골의 여러 차례 침공 등 우리나라 역사상 가장 끔찍했던 험난한 시기에 조정의 주요 요직에서 일하면서 초지일관 항몽의식이 강했던 사람으로 전한다. 그는 관직에 있는 동안 몽골군에 항복하기보다는 굳건하게 맞서 싸우는 일만이 나라와 백성을 온전하게 지킬 수 있는 길이라고 앞장서서 주장했다.

고종 23년(1236) 왕은 용득의를 불러 막중한 일을 맡긴다. 그동안 거란군과 몽골군 침공에 의해 소실된 대장경을 새로이 조판하여 판각하는 일을 용득의에게 총지휘케 한 것이다.

당대 용득의는 유학의 선비들이 우러러보는 큰 학자였지만 왕이 대장경을 새로이 판각하는 중대한 일을 그에게 맡긴 것은 그의 항몽사상에 걸맞은 조정 중신으로서의 역량을 믿었기 때문일 것이다.

대장경을 새로이 판각하는 일은 끊이지 않는 외세 침입을 불력으로 막아내는 한편 오랜 전란으로 피폐한 백성들의 마음을 위무하고 하나로 모으기 위함이었을 것이다. 중책을 맡은 용득의는 임시수도인 강화도에 본사를 두고 진주에 분사를 두어 판각의 업무를 분담하는 것이 좋겠다고 조정 대신들을 설득한 뒤 그 두 곳을 오가며 대장경을 판각하는 불사에 모든 것을 바친다.

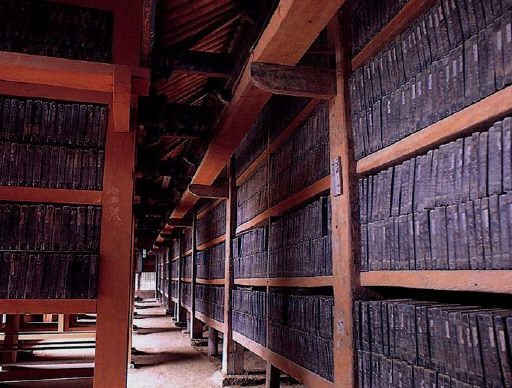

이 사업은 대장도감에서 주관했으며, 제주도·완도·거제도 등에서 나는 자작나무를 재료로 사용했는데 부패를 방지하기 위해 먼저 나무를 바닷물에 절인 다음 그늘에서 충분히 말려 사용했다. 이리하여 1236년부터 1251년까지 무려 16년에 걸쳐 6,778권에 총 경판 수 8만1,258매에 달하는 방대한 팔만대장경(국보 제32호)이 만들어지게 된 것이다.

이 대장경은 조선 초기까지 강화도 선원사에 보관되어 있었는데 해인사로 언제 옮겨졌는지는 확실하지 않다.

고려는 강화도로 도읍을 옮긴 뒤 38년이 지나 개경으로 환도한다. 강화를 발판으로 항전을 고수했던 최씨 무신정권이 1258년 유경 김인후 등에 의해 제거되자 싸움을 그치고 평화를 찾자는 문신들에 의해 이듬해 몽골과의 화의가 성립되었기 때문이다.

그러나 끝까지 항몽사상을 버리지 않았던 용득의는 개경으로 돌아가지 않고 강화도에 남아 관직생활을 마감하게 된다. 용득의의 관직은 희종 때 시어사(고려시대 어사대 종오품 벼슬)를 거쳐 고종 28년(1241) 문하시중에 올랐다. 문하시중은 3성6부의 고려 관제 중 문하성의 최고 관직으로 조정의 실질적인 영상 역할을 하던 벼슬이다.

강화도에 살던 용득의가 언제 강원도 홍천으로 옮겨와 세거했는지를 전하는 기록이 없다. 다만 몽골과의 굴욕적인 화의에 실망해 관직을 버리고 강화에 머물던 그가 만년에 강원도 홍천에 내려와 용수사란 절을 세우고 그 절 가까이 학서루(鶴棲樓)를 지어 불도들을 위한 수련장으로 사용하는 등 홍천 땅에서 불교 전파와 경서 등을 가르치다가 원종 14년(1273) 무렵에 세상을 뜬 것으로 어림잡힌다.

지금은 그 형태를 찾을 수 없지만 용득의가 창건했다고 전해지는 22칸 용수사(龍遂寺) 사지는 홍천 북방면과 남면 사이에 있는 금학산(金鶴山·해발 652m) 자락으로 추정된다. 홍천군 북방면 장항리와 남면 북노일리 사이의 절골 계곡을 따라 한 시간쯤 올라가면 옛날 화전민들이 밭을 일궜던 자리에 꽤 너른 절터 자리가 보인다.

사지로 짐작되는 자리에는 고려시대 흔적을 찾을 수 없고 조선시대의 깨어진 기왓조각과 백자 조각이 흩어져 있다. 이는 고려시대 지은 절이 세월이 흐르면서 여러 차례 고쳐졌을 것이고 오랜 세월 이곳에 살던 화전민들에 의해서도 그 흔적이 온전히 남아 있을 리가 없기 때문이다.

용득의가 창건한 용수사가 있던 금학산은 홍천의 구경(九景) 중 하나로 산 정상의 전망 대에서 내려다보면 강과 산이 고두암과 위안터를 휘감아 도는 모습이 마치 우리나라 태극기의 중심문양인 태극 모양을 하고 있어 400여리 홍천강 물길의 절정을 이룬다.

오늘 용수사와 학서루의 흔적은 아련하지만 그것을 창건한 뒤 홍천 땅에서 여생을 마친 용득의의 후손들은 홍천을 관향으로 하여 우리나라 여러 곳에서 굳건하게 명문가의 전통을 이어가고 있다.

홍천용씨 가문의 고려와 조선시대의 대표적인 옛 인물로는 용득의의 6세손 희수(希壽)가 이태조가 임금에 오르기 전 오랫동안 시종한 공으로 조선이 개국하자 개국공신이 되었고 공조와 예조판서를 역임하였으며, 그의 아들 천기(天奇) 역시 개국공신으로 정종 때 공조판서를 역임하여 부자가 함께 판서를 지낸 기록이 남아있다.