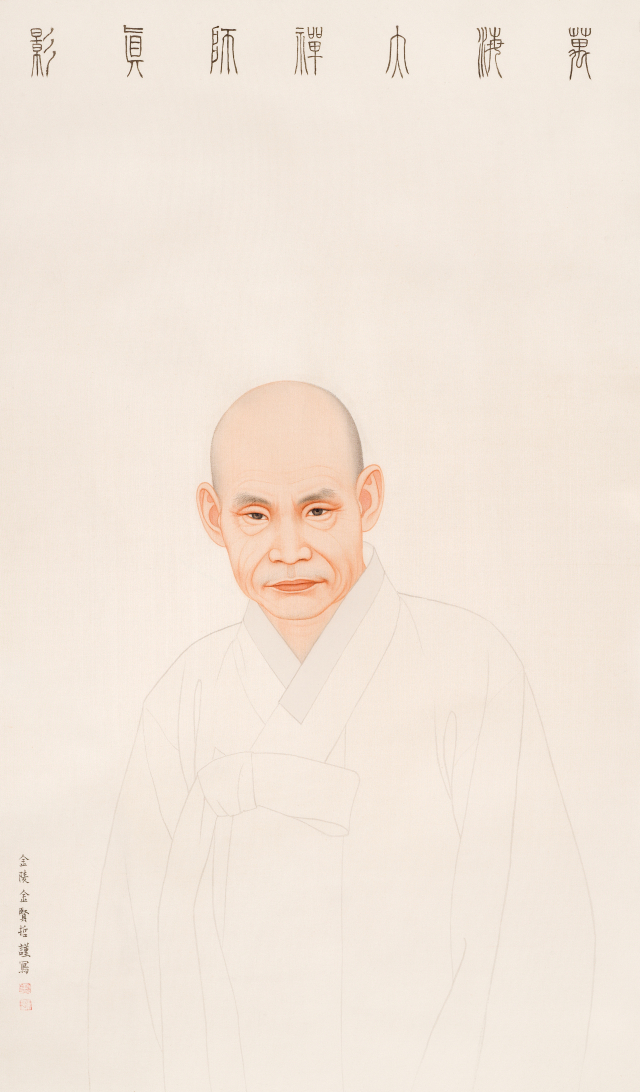

1925년 여름, 설악산 자락 백담사에서 탈고된 ‘님의 침묵’은 단순한 서정시집이 아니었다. 그 안에는 일제 강점기라는 어두운 시대에 꺼지지 않았던 한 지식인의 철학, 종교, 문학, 실천의 기록이 응축돼 있었다. 만해 한용운(1879~1944), 그는 말 없는 절규로써 식민의 허무와 맞섰고, ‘침묵’이라는 제목 아래 가장 급진적인 외침을 남겼다. 그는 “쾌락도 아니요, 비해도 아니요, 활동일 뿐이다”라고 인생을 정의했다. 백담사에 머물렀지만 결코 세상을 등진 적은 없었다. 그는 불교 개혁을 부르짖었고, 산속 불교를 거리로 끌어냈으며, 민족운동가로서 독립의 길을 걸었다. ‘불교대전’을 집필한 학자이자, 조선불교청년동맹을 결성한 조직자였고, 불교계의 타성에 정면으로 맞선 사상가였다. 그의 모든 행위는 ‘살아 있는 불교’이자 ‘사유하는 신앙’의 실천이었다.

‘님의 침묵’은 이런 만해 선생(이하 만해)의 사유와 실천이 동시에 녹아든 작품이었다. 시집 속 ‘님’은 조국이기도 했고, 이상과 진리, 나아가 중생을 향한 연민이기도 했다. 만해는 침묵을 결코 소극적 침묵으로 묘사하지 않았다. 그는 침묵을 ‘말하지 않음으로써 더 깊은 진실을 전하는 방식’으로 여겼다. “이별은 미의 창조입니다”, “나는 님을 보내지 아니하였습니다”와 같은 시구는 상실 속에서도 희망을 포기하지 않는 그의 철학을 대변한다. 이는 단지 문학적 역설이 아니라, 역사의 상흔 앞에서도 꺾이지 않겠다는 저항의 선언이었다. 오늘날 우리 사회는 다른 침묵의 시대에 살고 있다. 정보는 넘치고 목소리는 요란하지만, 정작 말해야 할 것에 대해 말하지 않는 이중의 침묵. 혐오 앞에서의 침묵, 책임 앞에서의 침묵, 공동체를 위한 목소리 대신 개인의 안위만을 지키는 침묵. 그런 시대 속에서 만해의 ‘침묵’은 다시 읽힌다.

침묵은 피하는 것이 아니라, 더 정교하게 생각하고 더 뜨겁게 응시하는 태도일 수 있음을 그는 100년 전에 이미 보여주었다. 그가 주창한 ‘활동’은 단지 물리적 움직임을 의미하지 않는다. 불의에 응답하고, 고통을 직시하고, 시대에 말을 거는 삶을 뜻했다. 당시 그는 승려들에게 “도시에 나와 대중과 직접 만나야 한다”, “생산활동에도 뛰어들어야 한다”고 주장했다. 종교는 더 이상 산 속에 머물 수 없고, 삶은 단지 사유로 끝나서는 안 된다는 통찰이었다. 이러한 실천의 정신은 종교뿐 아니라 시민, 지식인, 예술가, 나아가 한 사회 전체가 새겨야 할 윤리다.

‘님의 침묵’은 이제 우리만의 유산이 아니다. 일본, 프랑스, 캐나다, 체코 등으로 번역되며 세계 독자들과 호흡하고 있다. 100년 전 백담사에서 탈고된 이 시집은 한 세기를 건너, 민족을 넘어 인간 보편의 정신을 노래하는 고전으로 거듭나고 있다. 도올 김용옥 교수는 만해 한용운 선생 81주기 추모 예술제에서 진행된 기념 특강에서 “만해를 빼놓고 불교를 논할 수가 없다. 만해가 아니었다면, 우리는 오늘도 거리에서 승복을 떳떳하게 입지 못했을 것”이라 평했다. 그는 조선불교의 뼈대를 지킨 인물이자, 사상의 자율성과 실천성을 동시에 견인한 지성이었다. 만해는 종파를 넘고 사조를 넘어 조선 불교의 정신적 지주였고, 한국 현대문학의 창시자였다. 그가 남긴 ‘님의 침묵’은 단순한 시집이 아니라, 한 시대를 꿰뚫은 철학적 유언이자 삶의 미학이었다. 침묵 속에 말하고, 말 속에 실천했던 만해의 정신은 여전히 오늘을 살아가는 우리의 삶 깊숙이 여전히 살아 숨 쉬고 있다. (끝)