소를 앞세운 쟁기질, 흙을 가르고 땀을 흘리던 그 풍경은 이제 기억의 저편으로 사라졌다. 그 시절 우리 농업의 일상이었던 ‘우경(牛耕)’은 산업화와 기계화의 물결 속에서 빠르게 자취를 감췄다. 하지만 쟁기의 날 끝에는 단순한 노동 그 이상의 애환이 묻어 있다. 흙을 일구며 사람도, 마을도 함께였던 그 시절의 시간이다. 우리나라에서 소를 이용한 논갈이의 역사는 오래됐다. ‘삼국사기’에 따르면 신라 지증왕 3년(502년), 신라에서 처음 우경이 도입됐다는 기록이 있다. 이후 6세기경부터 본격적으로 보급되며 깊이갈이를 통한 수확량 증대, 소의 배설물을 퇴비로 활용하는 방식이 자리 잡았다. 조선시대에 이르러 소는 농업의 핵심 노동력이 됐다. 사람보다 7~8배의 힘을 낼 수 있는 소는 ‘생구(生口)’라 불리며, 가족같은 존재로 여겨졌다. 도축은 법으로 금지됐고, 죽은 뒤에도 마을 사람들이 머리를 숙일 만큼 귀한 존재였다. 논갈이는 단순한 농사일이 아니었다. 계절을 여는 의식이자 마을 공동체가 함께 숨 쉬는 일이었다. 지형에 따라 외겨리(소 한 마리) 또는 쌍겨리(두 마리)로 쟁기를 끌었다. 자갈 많고 경사진 강원 영서지역에서는 쌍겨리가 일반적이었다. 김홍도의 ‘단원풍속도첩’에도 두 마리 소가 질퍽한 논을 가로지르는 장면이 등장한다.

통상적으로 소 한 마리는 하루 600~700평, 두 마리는 최대 1,800평의 논을 갈 수 있었다. 논두렁엔 소의 발자국과 함께 사람의 발걸음도 찍혔다. 소는 숨을 몰아쉬고, 사람은 고요히 땀을 닦았다. 낮 12시 쯤이면 ‘제누리(곁두리의 강원도 방언)’라 불리던 새참 시간이 찾아왔고, 막걸리와 국수, 삶은 감자 한 알에 마을은 잠시 쉼을 얻었다. 그 자리엔 어김없이 소를 위한 여물 한 움큼도 놓여 있었다.

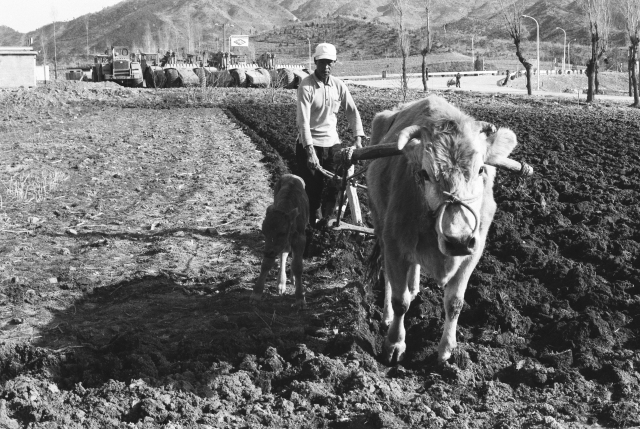

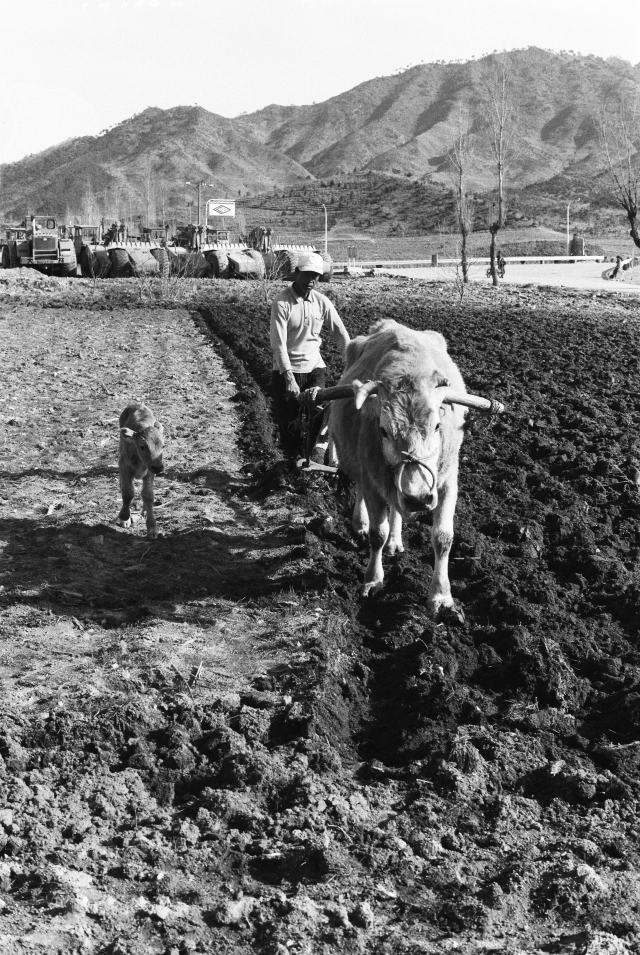

1974년 4월 9일, 강원도 횡성 새말에서 촬영된 흑백사진 한 장은 그 시절을 생생히 증언한다. 모자를 눌러쓴 중년 농부가 나무쟁기를 손에 쥐고, 굵은 노끈으로 코뚜레를 맨 황소 한 마리가 땅을 갈고 있다. 소 옆에는 아직 젖도 떼지 않은 것 같은 어린 송아지가 따르고 있고, 막 갈린 흙냄새가 주변으로 은은하게 퍼져나가고 있다. 그 뒤로 대기 중인 농기계 여러 대가 줄지어 서 있는 모습이 보인다. 산업화와 전통이 충돌하 듯 공존하던 시대, 사진은 조용히 말하고 있는 듯 하다. “이것이 마지막 쟁기질일지 모른다”고 말이다. 이후 논갈이 풍경은 빠르게 바뀌었다. 1970년대 농업기계화가 본격화되며 경운기가 보급됐다. 당시 60만~70만 원에 달하던 경운기는 하루 3,000평 이상을 갈 수 있었고, 부족한 노동력을 대신하는 해법이 됐다. 하지만 조작이 까다로워 진흙에 빠지거나 전복되는 사고도 적지 않았다.

그럼에도 불구하고 소는 하나, 둘 외양간을 떠났고, 쟁기 소리는 요란한 엔진소리에 자리를 내주게 된다.1980년대부터는 트랙터와 이앙기, 콤바인 등 대형 농기계가 전국적으로 확산됐다. 트랙터에 원판쟁기를 부착하면 흙을 고르게 갈아엎을 수 있고, 써래질 없이도 모내기 준비가 가능했다. 빠르고 편리한 농사가 가능해졌지만, 논두렁을 걷던 사람과 소의 대화는 점점 사라졌다. 그 아련한 풍경은 다큐멘터리 영화 ‘워낭소리(2009)’ 속에서도 짧게 담긴다. 노인이 나무쟁기를 쥐고, 늙은 소는 느릿하게 흙을 가르는 모습이 그 것. 소리도, 말도 없다. 하지만 논은 천천히 갈렸다. 그 느린 걸음과 숨결은 농촌의 또 다른 언어였다. 최근에는 아예 논을 갈지 않는 ‘최소 경운 이앙농법’도 도입됐다고 한다. 친환경적이고 효율적인 농법이지만, 논을 처음 뒤엎던 쟁기의 손맛은 더 이상 돌아오지 않는다. 지금, 소를 이용한 논갈이는 일부 민속 행사나 농업유산 체험 프로그램을 통해서만 명맥을 잇고 있다. 생업이 아닌 체험, 삶이 아닌 재현으로 남은 것이다. 하지만 흙 속엔 여전히 그 시절의 숨결이 남아 있다. 사람과 소가 함께 나누던 숨소리, 쟁기 끝에서 피어오르던 흙냄새, 그 모든 것이. 소는 말을 하지 않았다. 하지만 사람은 소의 눈빛을 읽을 수 있었다. 쟁기를 끌며 세월을 이고 살았던 그 발자국은 이제 사라졌지만, 그 따뜻한 향수만큼은 아직 흙 속 어딘가에 살아 숨쉬고 있을 것 같다.