조선의 15대 왕 광해군(1575~1641). 그는 연산군과 함께 폐위 이후 복위되지 않아 ‘조’나 ‘종’으로 끝나는 묘호를 받지 못한 유이한 왕이다. 그런 이유 때문에 ‘폭군’이라는 평가가 별다른 저항없이 정설처럼 굳어진 인물이다. 하지만 거의 이견없이 ‘혼군(昏君·사리에 어둡고 어리석은 임금)’으로 불리는 연산군과 비슷한 부류로 분류하는 것은 광해군 입장에서는 억울한 일임에 틀림없어 보인다. 물론 그에게 ‘폐모살제(廢母殺弟·어머니를 폐하고 동생을 죽임)의 낙인이 찍혀있는 것은 사실이다. 하지만 임진왜란 당시 일본군을 피해 줄행랑을 친 아버지 선조를 대신해 ‘분조(分朝·위급한 때 세자가 거느리는 조정)’를 이끌며 나라의 혼란을 수습한 영웅이었고, 대동법 시행 등으로 개혁가로서의 면모를 보였다는 점에서 평가는 엇갈린다.

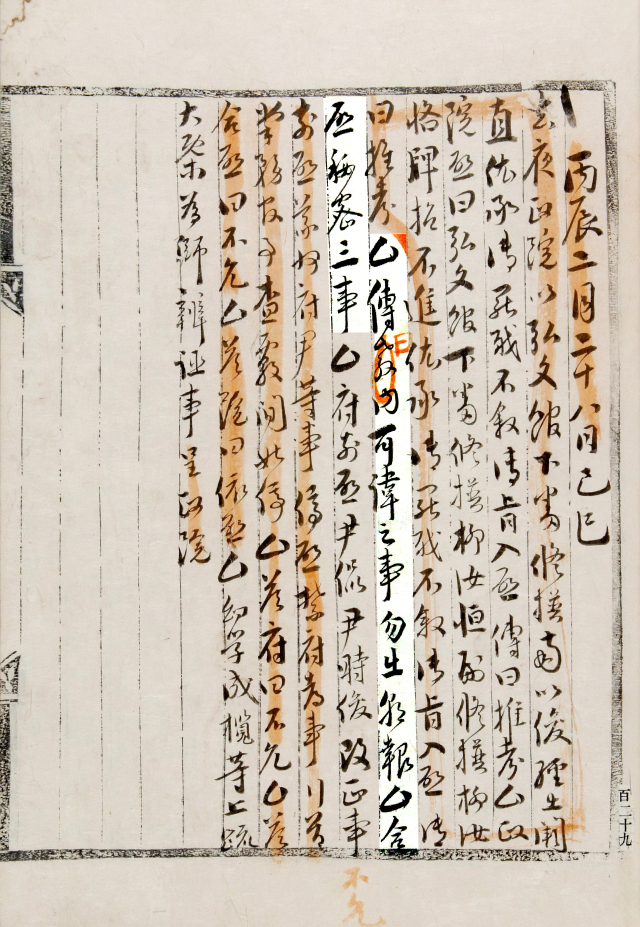

그렇다면 그에게 폭군과 성군의 자아가 공존했던 것일까. 아니면 폭군 광해군과 성군 광해군이 따로 존재했던 것일까. 2012년에 개봉한 영화 ‘광해 왕이 된 남자’는 후자의 상상력을 근간으로 한다. 여기에 조선왕조실록(광해군일기)에 실재하는 미스테리한 기록은 작가의 상상력에 그야말로 날개를 달아주는 역할을 한다. 바로 광해군 8년(1616년), 광해군일기의 기록이 그 것. “숨겨야 될 일들은 조보(朝報·조선시대의 관보)에 내지 말라(광해군일기[중초본]100권, 광해 8년 2월 28일)” 공교롭게도 같은날 그리고 다음날 실록에는 “(삼사(三司)가)함께 비밀스러운 세 가지 일을 아뢰다(合啓祕密三事·합계비밀삼사)”라는 대목까지 등장하면서 궁금증을 증폭시킨다. 특히 ‘합계(合啓)’가 사간원과 사헌부, 홍문관 등 왕을 보좌하는 최고의 기관들이 왕이 현명한 결정을 내릴 수 있도록 돕는, 일종의 공동보고회라는 점에서 기록으로 남기지 못할 내밀한 일이 있었음을 간접적으로 보여주고 있다. 이것이 바로 영화의 대표적 홍보 카피 “역사 속에 사라진 15일 그들은 진정한 왕을 꿈꾸었다” 가 나오게 된 배경이 아닐까 생각된다.

이후에도 광해군일기에서 ‘비밀’이라는 단어는 상당히 빈번하게 등장한다. 무려 439차례나 나온다. 광해군일기 다음으로 많은 선조실록의 기록이 171차례인 점을 감안하면 가히 압도적이라고 할 수 있다.

역사적 기록 속 광해군은 왕위를 둘러싼 불안과 함께 끊임없는 음모 속에서 잔인한 결정을 내려야 했던 군주였고, 임진왜란 이후 혼란스러운 나라를 추스르기 위해 실용적인 정책을 펼치기도 한 양면적인 인물이었다. 이병헌이 연기한 영화 속 광해군과 하선은 이 두가지 면모를 대표하는 인물이라고 할 수 있다. 공교롭게도 광해군이 의식을 잃고 쓰러진 후, 어떨결에 왕의 역할을 대신하게 된 하선이 해결해야 했던 것이 실제 광해군 재위기간에 시행·논의된 대동법과 호패법, 중립외교에 대한 내용들인 것이다. 다만 형조판서인 강릉출신 허균(1569~1618)을 왕의 비서실장인 도승지로 새롭게 설정한 것은 개혁사상가인 허균이 하선의 멘토 역할을 하는 구도를 만들기 위한 것으로 보인다. 영화 속 허균의 대사가 이를 잘 설명한다. “(전략)백성의 고혈을 빠는 저들을 용서치 못하겠다면, 백성을 하늘처럼 섬기는 왕, 진정 그것이 그대가 꿈꾸는 왕이라면 그 꿈 내가 이뤄드리리다.” 차별없는 세상을 꿈꾼 인본주의자 허균을 영화 속에 잘 녹여낸 것이다.(계속)