1. 삼국시대 - 전통주의 맹아기

우리의 술문화는 역사가 매우 깊다. 삼국시대 이전인 마한(馬韓)시대부터 맑은 곡주를 빚어 조상께 바치고 춤과 노래와 술마시기를 즐겼다고 한다. 삼국시대 때도 술을 빚어 마시고 모든 행사에 술이 애용되었다.

(1) 고구려의 술

고구려를 세운 주몽의 건국 신화에는 술에 대한 이야기가 나온다. 즉 ‘삼국사기’와 ‘삼국유사’에는 고구려의 시조인 동명성왕(성은 고씨, 이름 주몽)의 탄생설화를 기록하고 있는데, 천체의 아들 해모수가 강의 신 하백의 딸 유화를 술에 취하게 한 후 주몽을 잉태하게 하였다는 것이다. 고구려 건국연대가 B.C.37년이므로, 문헌상 우리의 술 역사는 2,000년이 넘는다고 할 것이다.

당시 고구려인들은 술을 빚는 재료로 어떠한 것을 이용했을까? 당시 고구려에서 생산되었던 주요곡물은 조, 수수, 기장 등의 밭작물이었으므로, 이러한 곡물로 술을 빚었을 것이다. 또한 누룩제조기술이 발달했음을 추측할 수 있다. 당시 서양에서는 포도를 으깨서 용기에 담아 자연효모로 발효시켰지만, 조, 수수 등의 전분질은 먼저 당화되지 않고는 자연효모가 있더라도 발효시킬 수 없다. 따라서 전분질을 당으로 변환시키는 「당화제」와 당을 알코올로 분해하는 「발효제(효모)」가 함께 들어가 있는 ‘누룩’이 있어야 한다. “고구려인은 술을 잘 담았다(善藏釀)”는 기록을 보면 이를 짐작할 수 있다.

(2) 백제의 술

‘삼국사기’에 보면 백제 2대 다루왕 때 나라에 흉년이 들어 금주령을 내렸다는 기록이 있다. 이처럼 금주령을 내릴 정도라면, 백제는 건국 초기부터 양주문화가 상당히 발달했음을 알 수 있다. 또한 백제 무왕 때에는 “왕이 술을 마시고 몹시 즐거워하여, 거문고를 켜면서 노래를 부르자 수행한 자들도 여러 번 춤을 추었다”는 기록이 있다. 이러한 기록에 비추어 볼 때, 당시 백제의 술 문화는 매우 화려했음을 알 수 있다.

그리고 백제의 ‘인번’(‘수수보리’ 또는 ‘수수허리’라고도 함)이 술 또는 누룩제조법을 일본에 전해주었다고 하는데, 수수보리는 일본의 주신(酒神)이 되어, 교토의 ‘사가신사’에서는 일본 사케의 신으로 모시고 있다.

(3) 신라의 술

‘삼국사기’에 보면, 신문왕이 부인을 맞을 때, 쌀, 술, 기름, 꿀, 장, 메주, 포, 식초 등의 135수레를 보냈다는 기록이 있는 것으로 보아, 신라에서는 쌀로 술을 빚는 양조기술이 발달했을 것으로 보인다.

또한 당나라 풍류객들 사이에는 신라주가 꽤나 유명했던 것으로 전해지고 있다. 신라주는 신라에서 수입한 술이라기보다는 당나라 현지에서 신라인이 빚은 술이라고 보여진다. 발효주는 장기간 유통이 어렵기 때문이다.

특히 신라의 경우 경주 포석정(鮑石亭)에서 물 위에 술잔을 띄워 술잔이 자기 앞에 오는 동안 시를 짓지 못하면 벌로 술 3잔을 마시는 놀이가 있었다고 한다. 포석정은 통일신라 때 연회를 열던 정자인데, 지금은 정자는 없고, 석조구조물만 남아 있다. 석조구조물은 길이가 22미터 정도 되고, 입구와 출구의 낙차가 40cm가 되어 물이 자연스레 흘러갈 수 있게끔 만들어졌다.

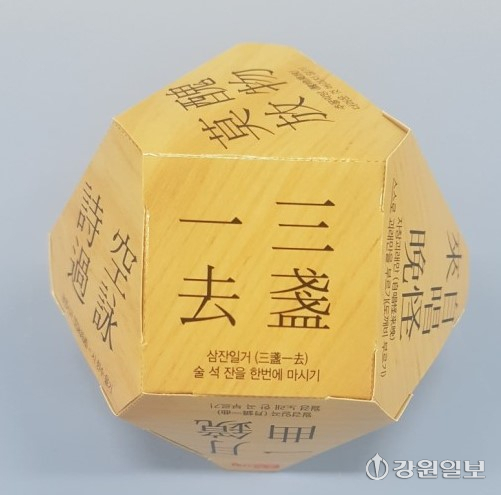

또한 경주 안압지에서는 14면체 주사위 주령구(酒令具, 술 마시기를 명령하는 놀이기구)가 출토되었는데, 주령구에는 술과 관련된 다양한 벌칙들이 적혀있다.

벌칙들의 내용은 다음과 같다.

음진대소 (飮盡大笑) - 술 한잔 다 마시고 큰 소리로 웃기(원샷)

삼잔일거 (三盞一去) - 한 번에 술 석잔 마시기 또는 술 석잔 마시고 한 걸음 걷기

자창자음 (自唱自飮) - 혼자 노래 부르고 술 마시기

금성작무 (禁聲作舞) - 술 마신 뒤 노래없이 춤추기

중인타비 (衆人打鼻) - 여러 사람이 코 때리기

유범공과 (有犯空過) - 여러 사람이 덤벼들어 장난쳐도 가만있기

추물막방 (醜物莫放) - 더러워도 버리지 않기

양잔즉방 (兩盞則放) - 술 두잔이면 즉시 비우기

곡비즉진 (曲臂則盡) - 팔을 구부린 채 술 다 마시기(러브샷)

임의청가 (任意請歌) - 마음대로 사람을 지목해 노래 청하기

농면공과 (弄面孔過) - 얼굴을 간질려도 가만히 있기

월경일곡 (月鏡一曲) - '월경'이라는 노래 부르기

공영시과 (空詠詩過) - 시 한수 읊기

자창괴래만 (自唱怪來晩) - 스스로 ‘괴래만’을 부르기 (도깨비 부르기)

2. 고려시대 - 전통주의 성장기

고려시대에는 송나라와 원나라의 양조법이 도입되었고, 전래의 주류양조법이 발전되어 주류제품이 ‘다양’해졌다. 황금주, 백자주, 송주 등 술의 재료와 특성을 나타내는 술이 나타나기 시작한 것도 이 시기였다. 불교사회였던 고려시대에는 사찰이 국가의 크고 작은 행사에 사용하기 위해 대량으로 술을 빚게 되었다. 옹기 제조기술이 발달한 것도 대량으로 술을 제조하는 데에 도움이 되기도 하였다.

또한 고려시대는 증류주가 등장했다는 것도 특징이다. 현재까지 알려진 문헌에 따르면, 1세기경 알렉산드리아의 화학자들에 의해 증류기술이 최초로 발견되었고, 그 후 7세기경 이슬람의 발흥기에 이라크의 연금술사인 자비르가 근대식 증류기를 발명하였다고 한다. 페르시아의 내과의사인 알 라지는 와인을 증류하면 ‘와인의 알코올’이 나온다고 하여, 여기서 증류액이 ‘알코올’이라는 말이 탄생하였다. 이때의 증류주는 주로 의학용으로 연구되었다.

아랍의 증류기술은 십자군 전쟁때에 유럽에 전해져 주로 수도원에서 엄격하게 제조・사용되었다가 점차 의사들이 약으로 사용하였으며, 15~16세기에 이르러서야 일상적인 술로 바뀌게 되었다. 맥주를 증류한 것이 위스키가 되고, 와인을 증류한 것이 브랜디가 되었으며, 증류 후 목탄으로 여과한 술이 보드카가 되었다.

그리고 아랍의 연금술사들이 발명한 증류기술은 12세기 몽고(원나라)로 전해져, 몽고에서는 마유주를 증류한 술을 제조하였다.

이러한 증류법은 몽고를 통해 고려에 전달되었다. 몽고는 고려를 침입한 후 그들의 본당이었던 개성과 전초기지였던 안동, 제주도에서 증류식 소주를 만들어 먹었고, 이들 지역에서는 그들의 증류법을 익혀 몽고군에게 보급하게 되면서 증류주가 발달하였던 것이다(안동소주, 제주도의 고소리술, ‘고소리’는 소주고리의 제주도 방언). 이로써 약주, 탁주, 소주라는 우리 술의 기본이 완성되었다.