'의사인력 확충' 논의의 장이 다시 열렸다. 보건복지부가 올 8월 제 1차 보건의료정책심의위원회를 개최하면서부터다. 지난 2020년 정부가 10년간 의대생 4000명을 증원하겠다고 발표했으나 의사단체의 집단 반발에 부딪혀 정책을 철회한지 3년만이다. 그러나 논의에는 가장 중요한 초점이 빠져 있다. 바로 시민에게 필요한, 시민이 원하는 의사는 누구냐는 질문이다.

강원특별자치도는 이미 2020년 고령화율이 20%를 넘기는 '초고령사회'로 진입했다. 통계청에 따르면 2023년 기준 고령인구 비중이 20% 이상인 지역은 전남(25.5%), 경북(23.9%), 전북(23.4%), 강원(23.3%), 부산(22.2%), 충남(20.4%) 6곳으로, 모두 비수도권 지역이다. 고령인구 비중이 여전히 18.1%에 머물고 있는 서울과는 확연히 다른 양상이다. 고령화와 인구 감소의 시대, 지역에는 어떤 의사가 필요할까.

■지역의 필요에 응답하는 의사, 시민이 만들었다

도쿄로부터 북쪽으로 약 2시간, 토치기현에 위치한 '자치의과대학,' 줄여서 '자치의대'는 "어떤 의사가 필요하냐" 는 물음에 대한 일본사회의 답을 보여준다. 각 지역에 배치되는 의사 양성을 위해 일본 총무성과 47개 지방자치단체가 1972년 설립한 의과대학이다. 2020년 한국에서 공공의료 인력 확충 방안으로 제시됐던 '공공의과대학'의 모델이기도 하다. 건학의 정신은 "의료 혜택을 누리지 못한 지역에 근무할 의사를 양성해 지역 주민의 보건·복지에 이바지하도록 한다." 이를 위해서는 진료과목별로 파편화된 의료 대신 지역사회를 잘 알고, 지역 주민들에게 필요한 의료를 폭넓게 제공할 수 있는 '종합의' 가 필요했다.

고령화가 진전되는 가운데 주민들이 겪는 신체적, 정신적 질환을 사회적인 맥락에서 생각하고, 문제를 해결해 줄 수 있는 의사가 필요하다는 판단. 1990년대 말부터 서울의 대형 병원이 몸집을 키우자 모두 이를 따라 기술적인 요소 확장에만 치중하고 있는 한국 의료가 눈여겨봐야 할 부분이다. 이미 각 지역 내에서는 고령화되고 다양한 만성질환을 가지고 있는 주민들이 '공장처럼' 돌아가는 대형 병원 중심의 의료환경과 복잡한 병원 체계로 인해 불편함을 호소하고 있다. 빠르게 진료를 받아야 하는 시급한 상황에서조차 병원을 방문하지 못하게 되거나 어렵게 병원을 방문한다고 해도 복잡해지는 병원 환경에서 정작 필요한 진료와 돌봄을 받기는 점점 어려워지고 있기 때문이다. 한국의 급속한 고령화와 함께 지역 주민들이 의료와 돌봄을 필요로 하는 상황은 점점 다양해지고 있으나 정작 의료 현장에는 이를 종합적으로 다룰 수 있는 지식과 기술이 여전히 부재, 주민들의 고통이 이어지고 있는 셈이다.

자치의대 지역의료학센터장을 맡고 있는 마츠무라 마사미 교수는 "지금 고령화가 진전되고 있는 지역사회에 필요한 의사는 한 가지 장기의 질환만 전문적으로 보는 의사가 아니라 환자의 생활과 지역사회 자원을 고려해 주민들의 일상에서 일어나는 다양한 건강문제를 해결하는 의사" 라고 언급하고, "의료는 어려움을 겪고 있는 사람을 돕는 데 그 의의가 있고, 지역 주민들의 필요에 응답해야 할 의무가 있다"고 말했다.

이는 1970년대 고도성장기의 끝자락을 지나며 자원과 물자가 도쿄로 집중되는 심각한 수도권 집중 현상을 겪던 일본사회가 제시한 하나의 '돌파구' 이기도 하다. 1947년부터 태어난 '제 1차 베이비 붐' 세대가 청년기를 맞으며 도쿄로 향하자 일본 각 지방은 당시 심각한 고령화의 위기를 맞이했다. 당시 각 지방의 고령화율은 제 2차세계대전 이후 일본이 처음으로 체험한 '지방소멸'의 위기였던 셈이다.

■"지역 최적의 의료" 만드는 의사

자치의대의 인재상은 "변화하는 사회 속에서 생겨나는 주민의 필요에 대응해 지역 최적의 의료를 실천할 수 있는 의사"다. 사회와 지역에 대한 관점을 가지고 주민들에게 필요한 의료를 제공할 수 있는 의료인을 육성한다는 의미다. 커리큘럼 역시 다른 의과대학과는 다르게 짜여져 있다. 교육과정에서는 6년간 지역의료학 강좌와 실습을 이수한다. 1학년 후반부터는 해부학 등 기초의학 이수를 시작, 4학년부터 출신지역의 진료소와 재택의료 현장에서 임상실습을 진행한다. 이 시기 미리 일하게 될 현장을 체험하고, 준비하는 과정에서 자연스럽게 소속감과 전문성을 가지게 된다는 것이 현장의 의견이다.

주민들과의 원활한 커뮤니케이션 뿐만 아니라 지역을 이해하는데 기반이 되는 인문사회학과 윤리학, 공공철학은 자치의대의 전체 커리큘럼을 관통하는 키워드다.

지역과 주민에 대한 사회적 지식, 문화적 이해는 일본 뿐 아니라 이미 여러 나라의 의학교육과정에서도 강조되고 있는 요소다. 지역과 주민에 대한 사회적 지식과 문화적 이해 없이는 주민에게 필요한 의료를 제공할 수 없다는 판단이다. 한국에서도 현행 지역인재 제도 뿐 아니라 더욱 적극적인 방식으로 다양한 지원자에게 의대 입학의 기회를 제공할 방안이 필요하다는 의견이 나오는 이유다. 나가이 료조 자치의과대학장은 "자치의대는 종합적인 인성을 배양하고, 지역사회의 리더를 육성한다" 고 말했다. 마츠무라 교수는 "리더가 된다는 것은 주민들과 소통을 원활히 할 수 있다는 의미이며, 학력만으로는 불충분하다"고 설명했다.

■의무복무 종료 후 지역 남는 비율 69%

자치의대 졸업생은 졸업 이후 9년의 의무 복무를 마쳐야 한다. 졸업 후 2년간의 기초연수(인턴)과정을 마친 뒤에는 지자체장의 지시에 따라 진료소, 지역거점병원 등 지역에서 일하는 의사가 되는 데 필요한 의료를 배울 수 있는 기관에서 근무한다. 그렇다면 9년의 의무복무 이후 지역에 남는 비율은 얼마일까. 자치의대가 지난해 7월 1일 기준으로 조사한 비율은 69.1%다. 10명 중 7명 가량이 아무런 의무가 없어도 계속 지역에 남아 주민들을 돌보는 의사의 길을 선택했다는 의미다.

■지역 '필수의료' 길 내는 지역의사들

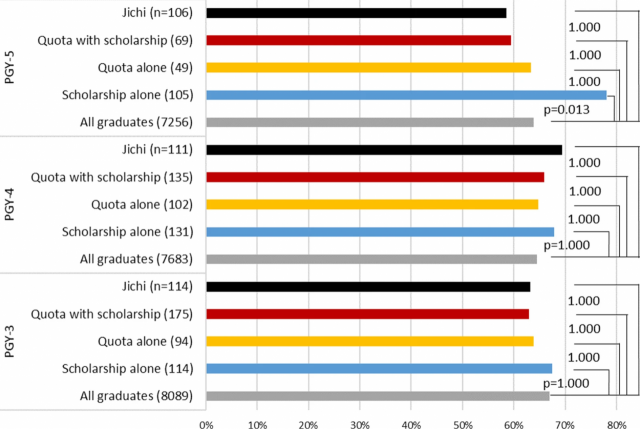

각 지방정부가 자치의과대학 제도와 병행하고 있는 '지역정원제' 역시 일정한 성과를 거두고 있다. 돗토리현의 경우 제도 시작 이후 219명의 의사가 배출됐고, 의사면허 취득 이후 의무복무를 포기한 지원자는 45명에 불과했다. 현청이 지역정원제도를 통해 의사면허를 취득한 전문의와 전공의 98명을 대상으로 조사한 결과 내과를 선택한 비율이 39.18%로 가장 높았던 만큼 '필수의료' 인력 확보 차원에서도 효과를 보고 있다. 자치의대와의 공통점은 대학 수험을 결정하는 시점에서 이후 진로를 선택하게 한다는 점. 2021년 히로시마 대학의 마츠모토 교수 등이 학술지(Human Resources for Health)에 '농촌지역 의사를 늘리기 위한 일본의 교육 정책 (Education policies to increase rural physicians in Japan: a nationwide cohort study)' 이라는 이름으로 발표한 연구 결과에 따르면 자치의대 졸업생과 지역정원제로 의과대학을 졸업한 학생들은 모두 약 60% 가량이 내과, 가정의학과 등 주민들 가까이에서 종합적인 일차의료를 제공할 수 있는 진료과목에 종사하는 것으로 파악됐다.

자치의대 졸업생의 경우 산간지역과 낙도 등 벽오지 근무 비율도 타 제도에 비해 높은 것으로 나타났다. 자치의대가 졸업생 3,630명을 대상으로 2020년 조사한 결과에 따르면 벽지 근무 졸업생만 1,344(37%)였고, 2021년 마츠모토 교수팀의 논문에 따르면 졸업 후 5년간 자치의대 졸업생이 도청(현청) 소재지 이외의, 상대적 소규모 지역에 근무하는 비율은 71.6%에 이르렀다. 41.4%에서 59.5%의 비율을 기록한 지역정원제 졸업생과는 차이가 컸다. 연구팀은 이와 관련해 논문에서 "자치의대에서는 동료들과 함께 지역의료에 대해 배우는 동안 동료의식이 생긴다" 고 설명하고, "이런 집단 효과는 의사가 되고 나서도 지역의료에 대한 뜻을 지키는 기반이 된다"고 언급했다.

이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.