1945년 8월 15일.

광복과 함께 강원도 땅에는 새로운 언론의 씨앗이 뿌려졌다. 일제강점기 억압받던 민족 언론의 꿈이 강원일보라는 이름으로 되살아난 것이다.

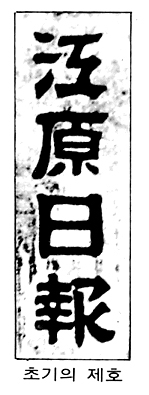

강원일보의 뿌리는 독립운동가들의 숭고한 의지에서 시작됐다. 남궁태, 권오창, 최상기, 김학인, 이종기, 양한웅 등 항일 투쟁 정신을 품은 지식인들이 건국준비위원회 문화부에서 독립, 문화동지회를 결성하며 강원 언론의 토대를 마련했다. 이들은 단순한 신문 발행이 아닌, 일제에 의해 말살당한 민족 정신을 되살리는 문화 독립운동을 꿈꿨다. 1945년 10월 24일 “민중의 소리를 대변하겠다”는 일념으로 창간된 팽오통신은 강원일보의 전신으로, 독립운동가들의 언론 의지가 구현된 첫 결실이었다. 춘천 중앙교회에 마련한 작은 사무실에서 등사판으로 찍어낸 100부의 신문은 강원도 자주 언론의 출발점이었다. 제호 ‘팽오(彭吳)’는 강원도 개척 정신을 상징하는 이름으로, 새로운 시대를 개척하겠다는 의지를 담았다. 한 달여 후인 1945년 11월 27일, 팽오통신은 ‘강원일보’로 제호를 바꾸며 강원 대표 언론으로 발돋움했다.

타블로이드판 2면 신문이었지만, 정치·경제·사회·문화를 아우르는 종합일간지의 면모를 갖췄다. 이는 강원 지역 최초의 본격적인 일간신문으로, 독립운동가들이 꿈꾼 '민족 언론'의 실현이었다. 강원일보 창간 멤버들은 신문 발행과 함께 한글 보급운동을 전개하며 문화 독립운동을 실천했다. 당시 강원도 12세 이상 인구의 77%가 문맹자인 현실에서, 김세한, 신영철, 양태준, 남궁태 등은 춘천중앙감리교회와 천도교강당, 춘천초교에서 한글강습회를 열었다. 1947년 한글기념 축하음악회까지 개최하며 민족 문화 부흥에 앞장섰다. 이들의 활동은 단순한 교육사업을 넘어, 일제강점기 훼손된 민족 정체성을 회복하려는 문화 독립운동의 연장선이었다. 광복 80년이 지난 지금, 강원일보는 독립운동가들이 심은 언론 정신을 계승하며 강원 지역 대표 언론으로 자리매김했다. 일제강점기 억압받던 민족 언론의 꿈이 강원일보를 통해 현실이 됐고, 오늘날까지 지역의 목소리를 전하는 사명을 이어가고 있다.