6. 전통주의 종류 - 청주와 약주

■탁주는 흔들어 먹어야 하는가?=청주(淸酒)는 맑은 술이다. 탁주(濁酒)가 흐리고 탁한 술이라면 청주는 맑은 술이다. 일반적으로 막걸리는 앙금이 밑에 가라앉아 있어서 얼핏 보면 맑게 보이지만, 병을 흔들면 앙금이 섞여서 흐리게 된다. 막걸리를 먹을 때 맑은 위 부분만을 먹을 것인지, 아니면 흔들어서 탁하게 먹을 것인지 고민할 때가 있다. 어느 것이 더 맛있을까? 결론적으로 말해, 그것은 개인의 기호차이이다. 본인이 맛있다고 느끼는 방식으로 먹으면 된다. 단, 영양성분은 밑에 가라앉아 있는 앙금에 많이 들어있기 때문에 건강을 생각한다면 당연히 흔들어 먹는 것이 나을 것이다. 또한 막걸리는 텁텁한 맛에 먹는다는 의미에서도 흔들어 먹는 것이 좋지 않을까 생각한다.

■주세법상 청주와 약주=주세법에는 청주와 함께 약주(藥酒)라는 술이 있다. 법률상 ‘약주’는 쌀을 포함하여 전분을 갖고 있는 원료(감자, 옥수수 등)로 빚는 맑은 술을 의미하고, ‘청주’는 쌀로만 빚는 맑은 술을 의미한다. 그러면 쌀로만 빚는 맑은 술은 법률상 ‘약주’에 해당되기도 하고 ‘청주’에도 해당된다. 약주와 청주의 차이는 들어가는 누룩양에 따라 결정된다. 누룩양이 100분의 1 미만 들어가면 ‘청주’이고, 그 이상 들어가면 약주이다. 그런데 우리 전통주는 누룩양이 100분의 1 미만 들어가서는 술이 될 수 없기 때문에, 우리의 전통 청주는 ‘약주’에 해당한다. 법률상 ‘청주’는 일본 청주인 사케류의 맑은 술을 말한다. 일본 사케는 배양된 효모를 사용하고, 배양된 효모는 발효력이 강력하기 때문에 누룩을 적게 넣어도 술이 되기 때문이다.

■청주와 약주의 구별법=청주와 약주를 쉽게 알아볼 수 있는 방법에는 무엇이 있을까? 술의 색깔이 황금색이면 한국 전통의 맑은 술인 ‘약주’에 해당하고, 술이 투명하면 일본 사케류의 맑은 술인 ‘청주’에 해당한다. 한국 전통주에 들어가는 누룩곰팡이는 누런색의 ‘황곡균’이고, 일본 사케에 들어가는 누룩곰팡이는 회백색의 ‘백곡균’이기 때문이다. 술의 색깔은 다른 첨가재를 넣지 않는 한 누룩곰팡이의 색깔에 의해서 결정된다. 누룩곰팡이 색깔이 누런색(황곡균)이면 황금색이 나오고, 백곡균이면 투명하게 나오고, 홍곡균이면 빨간색, 흑곡균이면 검은색의 술이 나온다. 국내에도 홍곡균으로 빚은 빨간 막걸리가 출시되고 있다.

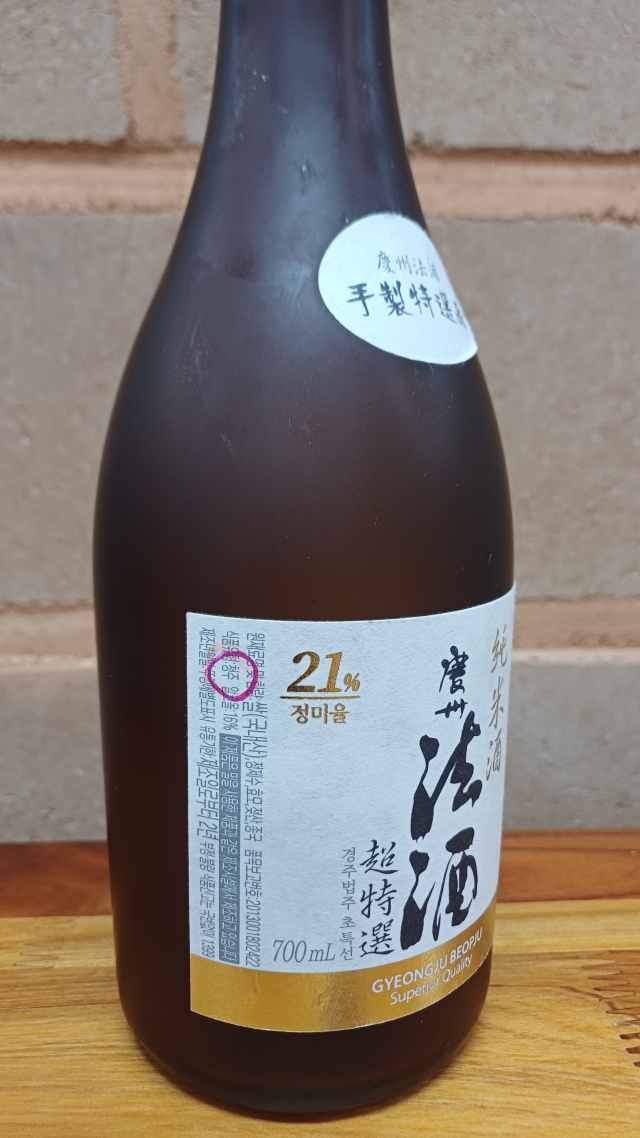

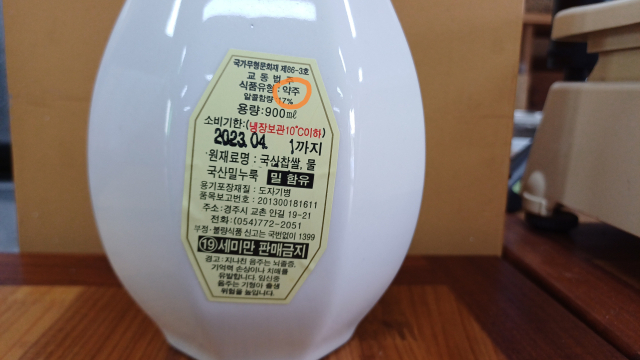

우리가 잘 아는 청하나 백화수복은 그 색깔이 투명한 것이 일본 사케류의 ‘청주’이고, 무형문화재인 면천의 두견주 등 대부분의 한국 전통주는 ‘약주’이다. 참고로 2023년 5월에 있었던 한일 정상회담 때 쓰였던 만찬주는 ‘경주법주 초특선’이라는 일본 사케류 청주이다. 경주에는 ‘교동법주’라는 무형문화재의 한국 전통 청주(법률상 약주)도 있는데... 만찬주는 그 나라의 국격을 대표하는 술인데, 그것도 한일 정상회담 때 일본 사케류의 청주를 한국의 대표 전통주라고 내놓았으니 술빚는 사람의 입장에서 약간 어이가 없다고 할 것이다.

■약주와 청주의 용어 통일=여기서 ‘약주’란 약재를 넣어서 만든 술을 의미하는 것이 아니라, 누룩으로 빚는 한국 전통의 맑은 술을 약주라고 한다는 것이다. 탁주에 대비되는 개념은 ‘청주’이고 ‘약주’가 아닌데도, 청주 외에 약주라는 개념을 둔 이유가 무엇일까? 청주와 약주를 구별한 것은 일제강점기 때의 주세법에서 비롯되었다. 일본이 자기네의 맑은 술을 ‘청주’라고 이름붙이고, 조선의 맑은 술을 ‘약주’라고 한 것이다. 조선의 맑은 술을 자기네 청주보다 낮은 등급으로 치부한 것이 아닌가 생각된다. 약주는 술의 ‘기능상’ 분류에 해당되지, 탁주에 대비되는 개념이 아니다. ‘청주’를 ‘청주’라 부르지 못하는 안타까운 현실이 하루 빨리 바뀌어야 할 것이다. 우리 청주가 법률상 ‘청주’가 될 수 있도록 주세법이 개정되어야 한다.

■약주의 유래=여기서 ‘약주’라는 용어에 대해 살펴보자. 약주는 말 그대로 약이 되는 술을 말한다. 술을 약으로 음용하는 방법에는 세 가지가 있다. 첫째, 술 자체가 약이 되는 방법이다. 옛날에는 술을 약으로 취급하여, 조선의 역대 왕들은 건강관리 차원에서 의무적으로 술을 먹어야만 했고, 왕이 먹는 술은 왕의 약을 조제하는 내의원에서 직접 빚었다. 그리고 춥고 배고픈 시절에, 술은 몸을 따뜻하게 하고 기운을 북돋우는 좋은 약으로서의 역할도 했던 것이다.

둘째, 술에 약재를 넣어 약효를 침출시키는 방법이다. 술에 약재를 넣는 경우는 주로 증류식 소주에 해당한다. 도수가 높은 소주에 약재를 넣으면 화학반응을 일으켜 약효가 배가 되어 병의 치료에 사용되었던 것이다. 셋째, 약을 먹을 때 술을 함께 먹는 방법이다. 약을 먹을 때 술을 함께 먹으면 약의 흡수를 촉진한다.

그리고 조선시대에는 술로 인한 폐해가 많아 역대 왕들마다 금주령을 내렸는데, 이때 약주만은 예외로 하였다. 백성들은 해마다 보릿고개만 되면 먹을 곡식이 없어 굶어 죽게 생긴 마당에 양반들은 그 귀한 쌀로 술을 해서 먹으니, 원성이 자자하지 않을 수 없어 금주령을 내렸던 것이다. 그런데 왕이라 해도 약이 되는 술마저 금지할 수가 없어서, 약주는 금주령의 예외로 두었던 것이다. 그 결과 양반들이 먹는 술들은 죄다 약주가 되었고, 불쌍한 백성들만 관아로 끌려가 치도곤을 맞았다는 이야기가 있다.

■청주는 어떻게 만드는가?=술의 발효가 끝나 오래 지나면 효모가 사멸하게 되고, 사멸한 효모로부터 아미노산 등의 질소화합물과 효소가 용출되어 주질에 잡미를 부여한다. 또한 숙성 중 착색을 촉진시키는 문제도발생한다. 이러한 이유들 때문에 탁주를 여과하여 술을 맑게 만드는 것이다.

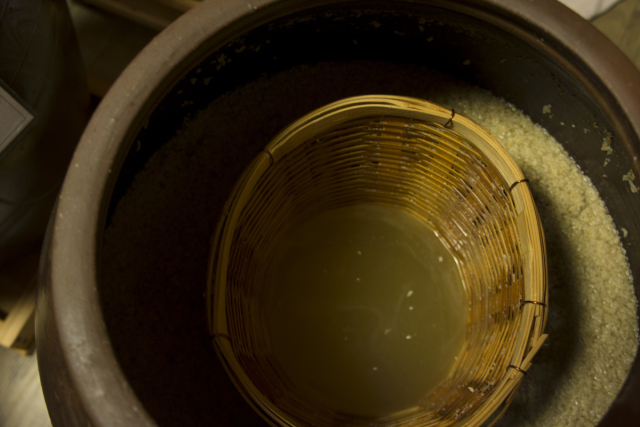

발효가 끝난 술을 거르면 탁주가 된다. 이 술을 여과하면 청주가 되는데, 여과의 방법에는 몇 가지가 있다. 첫째, 용수를 이용하는 것이다. 용수는 대나무를 엮어서 깔대기 모양으로 만든 것인데, 여기에 무명천을 씌워 술덧에 집어넣으면 용수 가운데로 술이 맑게 고인다. 이 술이 옛날의 청주이다. 둘째, 자연침전 방식이다. 저온(0℃~4℃)에서 술덧을 보관하면 온도가 내려가 술 속의 앙금이 응축하여 밑으로 침천하고 위에 맑은 술이 고이게 된다. 셋째, 여과기를 사용하는 방식이다. 여기에는 감압식과 가압식이 있다. 감압식은 진공펌프 등을 이용하여 대기압보다 낮게 조작하여 여과하는 방법이다. 가압식은 펌프를 사용하여 대기압 이상의 압력을 걸어주어 여과하는 방식이다.

■한국의 과실주=다음에 과실주에 대해 알아보자. 서양에서는 와인이라 부른다. ‘과실주’는 과실에 효모만 넣어 발효시키거나 과실에 설탕과 효모를 넣어 발효시킨 술을 말한다. 과실로는 포도, 머루, 오디, 복분자, 감, 사과 등이 있다. 포도로 만든 과실주는 그냥 ‘와인’이라 부르고, 포도 이외의 다른 과실로 만든 과실주는 앞에 과실이름을 붙인다. 사과와인, 감와인, 다래와인, 머루와인, 감귤와인, 복분자 와인 등이 그것이다. 한국 사람은 술 먹는 것도 좋아하지만, 술 만드는 것도 아주 좋아해서, 주변에 보이는 모든 과실로 술을 빚어본다. 한 나라에 이렇게 많은 과실주를 빚는 곳도 드물 것이다.

서양의 와인은 알코올도수가 13%정도 된다. 이 정도의 알코올도수가 나오기 위해서는 당도가 최소 24brix 이상이어야 되는데, 국내의 기후와 토양 여건상 여기에 해당되는 국내과일은 찾아보기 어렵다. 유럽의 지중해 지역이나 미국의 캘리포니아, 칠레 등의 와인산지들은 기후가 고온건조하고 토양이 척박하다. 이러한 자연환경에서야 당도높은 과실이 재배될 수 있다. 그런데 우리는 습도가 높고 장마철도 길고, 토양은 상대적으로 기름져서 과실의 당도가 높지 않다. 기껏 높은 것이 18brix 정도 된다. 낮은 당도에서도 술이 안되는 것은 아니나, 와인에 적합한 알코올도수가 나오기 어렵다는 점이다. 그래서 우리는 설탕을 가당하여 발효시킬 수밖에 없다. 최근에는 품질 좋은 국산와인도 많이 생산되고 있다. 종류도 다양하다. 한번쯤 국산와인으로 저녁 분위기를 내보는 것도 좋지 않을까 생각한다.

■전통방식의 과실주=옛날에는 고두밥에 과실을 넣어 고두밥과 함께 발효시켰는데, 이는 법률상 ‘과실주’가 아니라 ‘약주’에 해당한다. 예컨대 고두밥을 쪄서 여기에 복분자 또는 오미자 등의 과실이나 과실즙을 넣어 누룩과 함께 발효시키는 것이다. 이 경우에는 설탕을 가당할 필요가 없다. 고두밥이 발효하면서 당도가 올라가기 때문이다.

이 방법이 우리 전통방식의 과실주라고 볼 수 있을 것이다. 이런 방식이 과실의 향을 그대로 살릴 수 있는 방법이기도 하다. 쌀은 자기주장이 강하지 않기 때문에, 부재료의 특징을 그대로 살리는 데에 제격이다. 단 과실 등의 부재료가 들어가면 발효가 억제되기 때문에, 적당량을 넣어야 한다는 점에 주의해야 한다. 주세법에서도 약주로 인정되기 위해서는 과실이 전체 중량의 20%를 넘지 않아야 한다.

글=정회철 전통주조 예술대표

※이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다