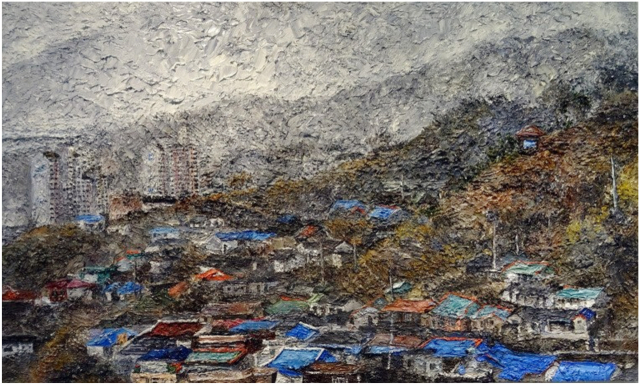

묵호 진동의 ‘논골담길’을 담아낸 자폐화가 이장우의 작품 ‘묵호’다. 작가는 항구에 연접한 동네를 이야기하면서도 그 안에 배 한 척, 파도의 일렁임 하나도 그려 넣지 않았다. 하지만 묵호라는 이름만으로도 짠내를 느끼게 한다. 작품은 전형적인 부감 구도를 택했다. 높은 시점에서 내려다보는 이 거리에는 붉은 기와와 파란 양철지붕, 회색의 골목길이 어지럽게 얽혀 있다. 하지 혼란스럽지 않아 보인다. 이웃한 색들은 서로를 밀어내지 않고 끌어안고 있다. 오히려 이 뒤엉킴은 오랜 시간 축적된 골목의 기억처럼 다가온다. 언덕마을은 그렇게 사는 곳이고, 이장우는 그 사는 ‘방식’을 보여주고 있을 뿐이다. 이장우는 4세에 자폐 진단을 받았다. 말보다 색에 먼저 반응했고, 소리보다 선으로 마음을 풀어냈다. 7살부터 그림을 시작했고, 이후 미국 유학과 개인전을 거치며 자신만의 화풍을 다져왔다. 그에게 있어임파스토(Impasto·두껍게 물감을 올리고, 다시 그 위를 긁거나 눌러 입체감을 더하는 방식) 기법은 감정의 깊이, 촉감의 층위를 만들어내는 유일한 언어다. ‘묵호’에서도 그 물성은 빛난다. 지붕은 단순히 덮는 구조물이 아니라, 햇빛과 비, 계절을 견딘 세월의 질감으로 드러난다. 벽면은 거칠고 투박하게 표현되지만, 그 위에 스민 푸른 그림자와 다채로운 색의 조각들이 호흡을 불어넣는다. 이장우는 말하듯이 그리지 않는다. 그저 본 것을 고집스럽게 밀어붙일 뿐인데, 그 ‘고집’이야말로 그의 작품을 감동으로 끌어올리는 가장 단단한 힘이다. 2023년 봄, 강릉에서 발생한 대형 화재는 그의 작업실과 작품들을 앗아갔다. 물감도, 붓도, 기억도 모두 불에 녹아내렸다. 특히 작고한 아버지의 손때가 묻은 작업실은 이장우에게 단지 공간이 아니라 ‘시간의 입자’였다. 하지만 그는 무너지지 않았다. 다시 그리기 시작했다. 이장우의 그림에는 화려한 스토리텔링이 없다. 대신 조용한 설득이 있다. 집이 있고, 골목이 있고, 빨래가 너울대는 베란다가 있다. 사람은 나오지 않지만, 그 모든 구조 안에는 분명한 ‘삶’이 들어 있다. ‘묵호’는 그래서 풍경화이면서도 인물화이고, 자서전이면서도 기록화다. 바다를 묵묵히 바라보는 마을, 묵호. 그곳은 바다를 감싸 안으며 살아가는 사람들의 이야기가 오롯이 녹아있다.