국립조선왕조실록박물관(관장:김정임) 전관 개관 특별전이 오는 7월 13일까지 열린다. ‘오대산 史庫(사고) 가는 길’를 타이틀로 한 이번 전시는 깊은 산중에서 300년 넘게 조선왕조의 귀중한 기록을 지켜낸 오대산 사고의 역사와 의미를 40여점의 다채로운 유물과 함께 조명하고 있다는 점에서 주목된다. 실록과 의궤, 왕실 족보에서부터 일제강점기 수난의 흔적, 환지본처의 과정에 이르기까지, 전시는 마치 시간을 거슬러 사고의 여정을 따라가는 듯한 구성으로 관람객을 맞이한다. 전시 공간은 크게 △기록보관소, 사고에 보관된 책들 △산속 깊은 곳 사고의 운영 △사고의 상실과 회복 등의 주제로 나뉜다.

조선 후기 화가 이의성이 남긴 ‘관동명승첩’ 속에서는 당시의 사고 모습을 확인해 볼 수 있다. 단단한 이중 돌담 안에 실록을 보관한 사각(史閣)과 왕실 족보를 맡은 선원보각(璿源寶閣)이 나란히 위치한 구조를 보여준다. 두개층으로 나뉜 사각의 위층(상고)에 보관됐던 교정본 실록 ‘성종실록(권83-87)’과 첫 번째 정본실록 ‘선조실록(권26-29)’ 과 함께 아래층(하고)에 있던 [신정왕후]국장도감의궤. [순비]책봉의궤, 선원보각에서 보관되던 왕실족보인 ‘선원록’을 만나 볼 수 있다.

기록을 온전히 보존하기 위한 ‘포쇄(曝曬)’ 작업의 흔적도 남아있다. 습기를 막기 위해 2년마다 책을 꺼내 햇볕에 말리는 작업이 있었다는 내용을 수록한 ‘한원고사’와 함께 번암 채제공이 1749년 포쇄 후 남긴 ‘사각포쇄(번암집 수록)’와 추사 김정희가 1823년 남긴 ‘포사등오대산(완당선생전집 수록)’이라는 시(詩)도 전시된다. 전시는 오대산사고가 겪은 수난의 시기에도 주목한다. 1909년 일본 궁내부 사무관 무라카미 류키치가 작성한 ‘오대산사고 조사보고서’와 ‘선원보각 조사형지안’은 사고의 구조, 위치, 관리 체계를 낱낱이 기록하고 있어, 이후 일제가 본격적인 서적 반출을 준비했음을 보여준다. 같은 해 작성된 ‘실록포쇄형지안’에는 마지막 전통적 포쇄가 실시된 사실과, 무라카미와 평창군수 이우경의 이름이 등장한다.

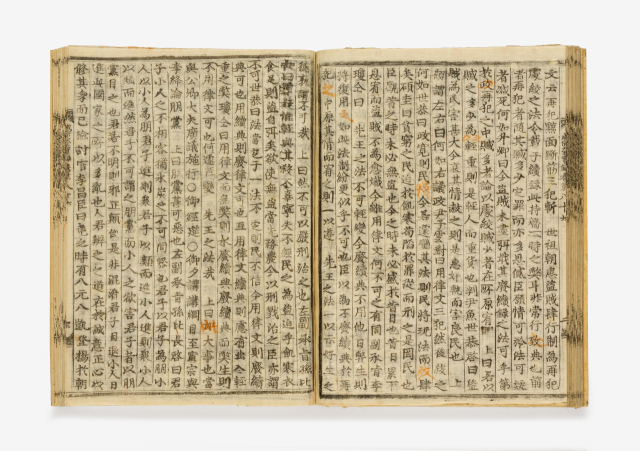

특히 피해의 실제 증거로 전시되는 ‘선조실록(권1-2)’는 일본 도쿄제국대학 부속도서관의 장서인이 선명하게 남아 있어, 실록이 일본으로 반출되었음을 명확히 증명한다. 특히 이 실록은 1923년 관동대지진 속에서도 살아남아, 결국 다시 조국의 품으로 돌아온 귀환의 유산이라는 점도 눈길을 끈다.

김정임 관장은 “전관 개관을 기념하기 위한 첫 번째 특별전으로 ‘오대산사고 가는 길’을 준비했다”며 “이번 특별전시를 통해 오랜 시간 오대산사고를 지켜온 사람들의 노력과 그 역사적 가치를 되새겨 보는 시간이 되기 바란다”고 말했다.