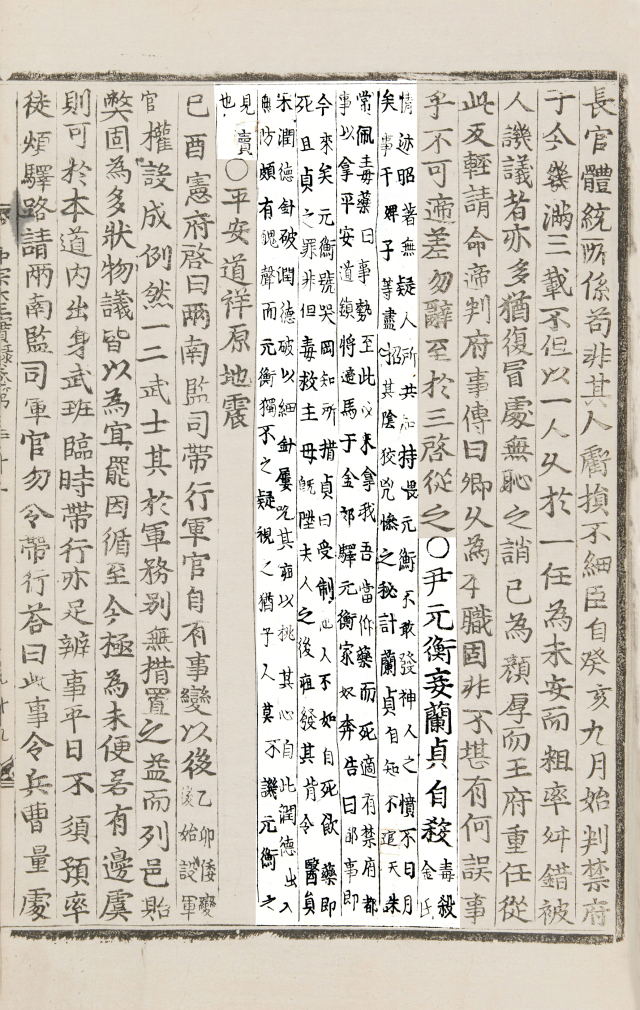

“난정은 요망하고 음란한 인물로 고혹의 술수를 부려 총애를 독점하고 적실(嫡室)을 폐했습니다.(명종실록 31권, 명종 20년 10월 25일)”

정난정이 윤원형의 정실부인 김씨를 몰아낸 것에 그치지 않고 음식에 독극물을 넣어 스스럼없이 살인(상편 참조)을 실행 옮길 수 있었던 배경에는 권력을 둘러싼 암투가 자리잡고 있었다. 이러한 무도한 일이 어떻게 가능했는지는 당시 사회적 배경을 살펴 보면 쉽게 이해할 수 있다. 때는 연산군이 반정(중종반정 1506년)으로 폐위되고 중종이 재위하던 기간이다. 당연히(?) 중종의 주변은 권세를 누리려는 반정 공신들로 득시글거렸다. 왕으로 낙점(?) 받은 중종이 하늘을 찌를 듯 한 그들의 위세에 눌려 있었던 것은 어찌보면 당연할 일이었다. 왕도정치를 바탕으로 한 개혁으로 상황의 반전을 꾀하기도 했지만 결국 실패로 돌아가고 만다. 혼란한 시기가 이어지던 가운데 1537년 권력의 중심에 있던 김안로(후에 정유삼흉으로 불림)가 윤원형 일파를 귀양보내고 문정왕후를 폐위시키려는 사건이 벌어진다.

하지만 그 일은 10여년이 흐른 1551년, 윤원형의 부인 김씨를 제거하는 좋은 핑계거리가 된다. 김 씨가 바로 김안로의 조카였기 때문이다. 범행은 정난정의 든든한 뒷배 문정왕후의 묵인이 있었기에 가능한 것이었다. 더군다나 이 때는 인종이 세상을 떠나고, 문정왕후가 명종을 앞세워 한창 ‘수렴청정’을 하던 시기로 그 기세가 하늘을 찔렀기 때문에 가능한 측면도 있었다. 이처럼 정난정은 정실부인을 죽이는 것으로 노비의 신분에서 정식 부인으로 봉해지며 받은 부인첩(夫人帖)의 권위를 지킬 수 있게 된 것이다. 부인첩은 궁에서 첩지(사령장)를 받은 사람의 부인이라면 평생 갖고 싶어 하는 소중한 것이었다. “당상의 첩지를 받은 사람들은 실제 벼슬을 하고 있는지 여부와 관계없이…그 처의 평생 소원은 오직 부인첩(夫人帖)에 있다.(광해군일기[중초본] 153권, 광해 12년 6월 13일)” 1565년 문정왕후가 세상을 떠나면서 기세등등하던 정난정의 악행도 막을 내리게 된다. 실록은 문정왕후에 대해 윤씨라고 칭하며 이렇게 기록하고 있다. “그의 아우 윤원형(尹元衡)과 중외에서 권력을 전천(專擅)하매 20년 사이에 조정의 정사가 탁란(濁亂)하고 염치가 땅을 쓸어낸 듯 없어지며 생민(生民)이 곤궁하고 국맥(國脈)이 끊어졌으니, 종사가 망하지 않은 것이 다행일 뿐이다.(명종실록 31권, 명종 20년 4월 6일)”

양사(사간원·사헌부)가 나서 그가 윤원형의 부인자리를 꿰찬 일을 바로 잡아야 한다고 밝히며 부인첩 회수를 요청한다. “적실 자리를 빼앗을 계책을 세워…정처를 내쫓고 자기를 올려 부인을 삼게 하여 우리 조정이 200년 동안 유지하고 구축해 온 명분과 이륜(彝倫)을 하루아침에 무너지게 했다.(명종실록 31권, 명종 20년 8월 27일)” 정난정이 윤원형의 정실부인을 독살한 사실도 수면 위에 떠오르며 가담자들은 죽음을 면치 못한다. 실록에는 고문으로 모두 죽고 정난정의 여종인 주거리(注巨里)만 남았다는 기록이 있다. 하지만 중종은 무슨 이유에서인지 정난정을 체포할 필요가 없다고 말한다. 당시 기록들에서 특징적으로 나타나는 것은 정난정이 행한 살인보다는 첩의 자리에서 정실 부인으로 부정하게 신분이 상승한 대목을 지적하며 그에게 내려진 부인첩을 회수해야 한다는 점을 강조하는 대목이다. 마침내 정난정은 자살로 생을 마감한다. “정난정은 “남에게 제재를 받느니 스스로 죽음만 못하다” 라며 약을 마시고 바로 죽었다.(명종실록 31권, 명종 20년 11월 13일)”