기생의 아들로 태어나 동래현의 관노 신분으로 살아야 했던 장영실(蔣英實). 빼어난 재능과 기술로 후대에 길이 남을 과학적 업적를 남긴 그는 세종의 전폭적인 지지와 신임 속에 종3품의 자리에 까지 오른 입지전적인 인물이다. ‘연려실기술’이나 ‘용재총화’ 등 각종 기록에서 장영실의 총명함을 칭송하며 그를 두고 세종을 위해 태어난 인물인 것 처럼 묘사하고 있는 것도 당시 세종과 장영실이 얼마나 끈끈한 파트너 십을 갖고 있었는지 가늠해볼 수 있는 대목이다.

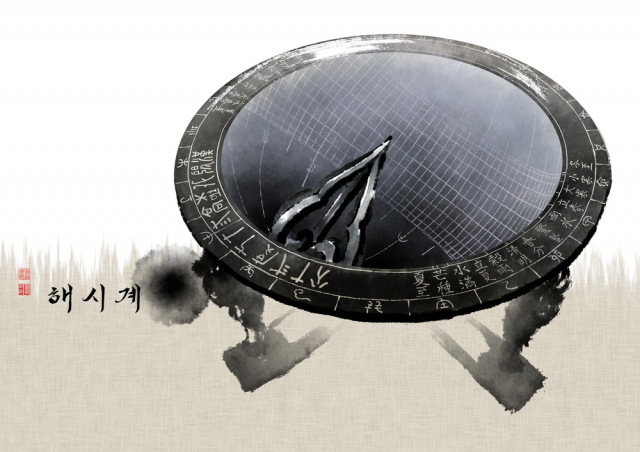

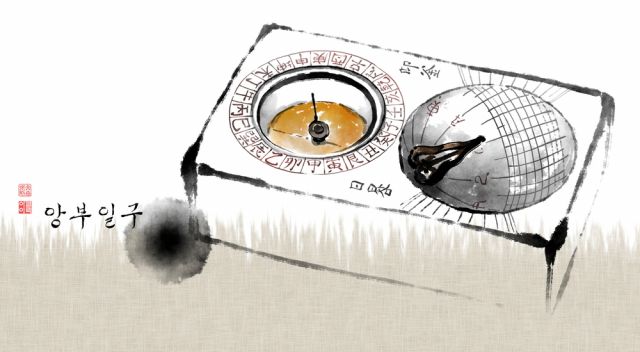

천문을 관측하고 시간을 측정하는 각종 기구와 건물(흠경각(欽敬閣)·물시계 운영 전각)의 제작에 관여한 장영실은 정4품 무관직인 호군(護軍)의 직책이 내려지기 1년전인 1432년 푸른 옥을 채굴하는 일도 주관한다. (세종실록 55권, 세종 14년 1월 4일) 이어 1438년에는 지역에서 금과 은을 캐는 ‘채방별감’이라는 자리로 옮겨 동철과 안강현 소산 연철을 바치는 임무를 수행한다. (세종실록 82권, 세종 20년 9월 15일) 심지어 1434년에는 구리로 만든 금속활자인 갑인자(甲寅字)를 주조하는 일에도 참여한게 된다.(세종실록 65권, 세종 16년 7월 2일)

이처럼 착실하게 조정의 명을 받들며 살던 장영실에게 갑자기 시련이 닥쳐온다.

그 사건은 1442년 세종이 질병치료를 위해 떠난 온천여행에서 벌어진다.

그해 3월 3일 세종은 중궁, 왕세자와 함께 이천의 온정(溫井·온천)을 방문한 그 때다. 사냥에 참여하고 강무를 진행하는 등의 평범한 일정을 적어내려가던 실록은 양전(兩殿·임금과 왕비)이 다시 이천의 온정에 돌아온 16일 심상치 않은 기록 하나를 더 남긴다. 바로 장영실이 제조에 참여한 왕의 가마, 안여(安輿)가 부서져 버린 사건이 그것.

“대호군(大護軍) 장영실이 안여(安輿)를 감조(監造)하였는데, 견실하지 못하여 부러지고 허물어졌으므로 의금부에 내려 국문하게 하였다.”(세종실록 95권, 세종 24년 3월 16일) 의금부에서는 이러한 장영실의 불경죄와 관련해 형률에 근거해 관장 100대를 쳐야 된다고 주장한다. 하지만 세종은 두 등급 감형(減刑)을 명한다.

세종은 장영실에게 벌을 내리는 것을 주저하며 그 결정을 영의정 황희에게 넘겨 신하들과 다시 의논하게 한다. 아이러니하게도 장영실에게 관직을 내릴 때와 같은 상황이었다. 신하들은 강경했다. “여러 사람이 말하기를 “이 사람들의 죄는 불경(不敬)에 관계되니, 마땅히 직첩(職牒)을 회수하고 곤장을 집행하여 그 나머지 사람들을 징계해야 될 것입니다.”고 하니 (임금은) 그대로 따랐다.”(세종실록 96권, 세종 24년 5월 3일) 이후 장영실의 모습은 역사 속에서 사라진다. 그의 이름이 실록에 다시 모습을 비춘 것은 그로부터 77년 후인 중종 14년. “세종께서는 하늘이 낸 예성(睿聖·뛰어나고 현명하다)이셨고…장영실(蔣英實)이 때에 맞추어 났었기 때문에…”(중종실록 36권, 중종 14년 7월 7일) 비록 탄핵으로 파면돼 사라진 인물이지만 장영실은 그가 모신 세종과 함께 수많은 업적을 만들어 내며 후대 임금 그리고 현재까지도 기록되고 기억돼 존경받고 있다.