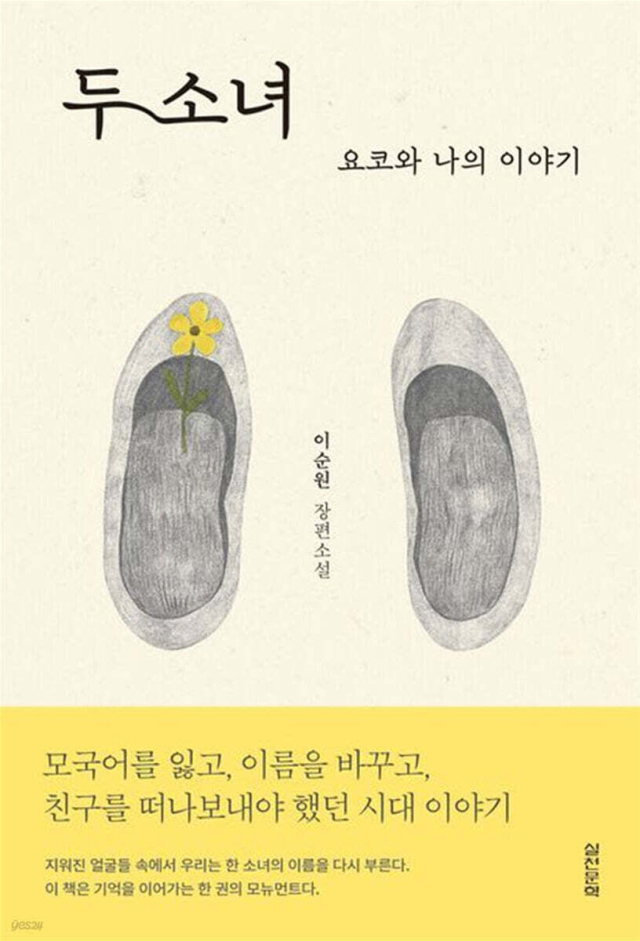

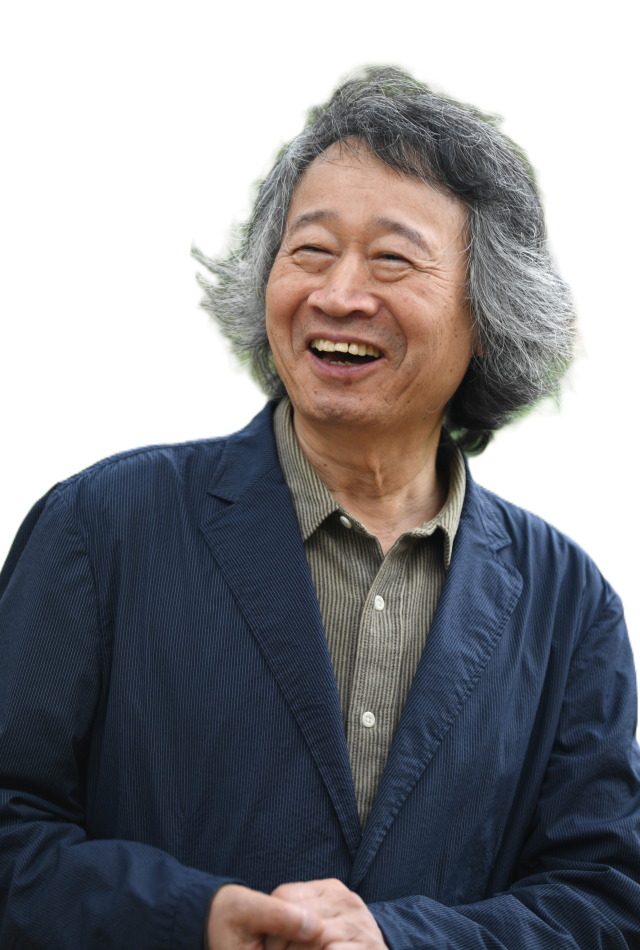

강릉 출신 소설가 이순원이 언어를 잃고 이름을 바꿔야 했던 일제강점기, 조선어 말살 시기의 민낯을 두 소녀의 우정을 통해 서정적으로 그려낸 ‘두 소녀: 요코와 나의 이야기’를 상재했다. 소설의 무대는 강릉 납돌마을. 조선어가 사라지고 이름이 지워지던 1937년부터 1945년까지의 일제강점기 말을 배경으로 한다. 일본인 혼혈 소녀 ‘용자(요코)’와 조선 소녀 ‘후득’은 초등학교 1학년 교실에서 친구가 된다. 하지만 두 사람의 우정은 ‘고무신 한 켤레’로 갈라지고 만다. 한 아이는 저항했고, 다른 아이는 대신 순응해야 했다. 말과 이름, 옷과 교실까지 식민지 권력이 침투해 있었던 그 시대의 정치는, 결국 아이들의 우정과 생존을 선택의 문제로 만들고 만다.

이순원은 이 비극을 감상에 빠지지 않고 끝까지 응시한다. 무엇보다 ‘두 소녀’는 작가 개인의 창작을 넘어, 가족 구술에서 시작된 문학적 재현이라는 점에서 중요한 실험이기도 하다. 작품 속 ‘후득’은 실존 인물이며 작가의 어머니 김남숙 여사다. ‘용자’는 실제로 존재했던 어머니의 친구다. 이 기억은 어떤 작위적 구성보다 더 무거운 서사를 요구한다. 이순원은 이를 단순히 회상하거나 미화하지 않고, 시간과 거리, 정념과 기록 사이의 균형을 유지한 채 문학의 형식 안으로 옮겨 놓는다. 무엇보다 주목할 지점은, 이 소설이 선택한 ‘침묵’의 방식이다. 이순원은 외면된 역사, 잊힌 개인들을 향해 낮은 목소리로 다가선다. 단 한 번의 울림으로 끝나는 고발이 아니라, 반복해 돌아보게 만드는 침묵의 반복. 그 안에서 독자는 소설이 제안하는 ‘기억의 윤리’와 조우한다.

소설은 언어와 이름이 사라질 때, 인간이 어떤 방식으로 ‘지워지는가’를 근본적으로 묻고있다. 이 소설을 ‘평화의 소녀상’에 비유하는 것은 결코 과장된 평가가 아니다. 단지 위안부나 근로정신대 같은 소재를 다뤘기 때문이 아니라, 그 아픈 역사를 어떻게 문학 속에서 생생하게 되살리고, 또 그것이 우리 기억 속에 어떻게 자리 잡도록 하는지를 진지하게 고민하고 있기 때문이다. 소설의 마지막에 나오는 “네 옆에 놓아둔 의자에 앉아 네 손을 꼭 잡을게”라는 말은 단순하게 위로를 하거나 추억을 소환하는 것이 아니다. 그것은 과거를 기억하고 잊지 않겠다는 다짐이고, 다시는 그런 일이 반복되지 않도록 하겠다는 살아남은 이들의 책임에 가깝다고 하겠다. 실천문학상 刊, 356쪽, 1만6,500원.