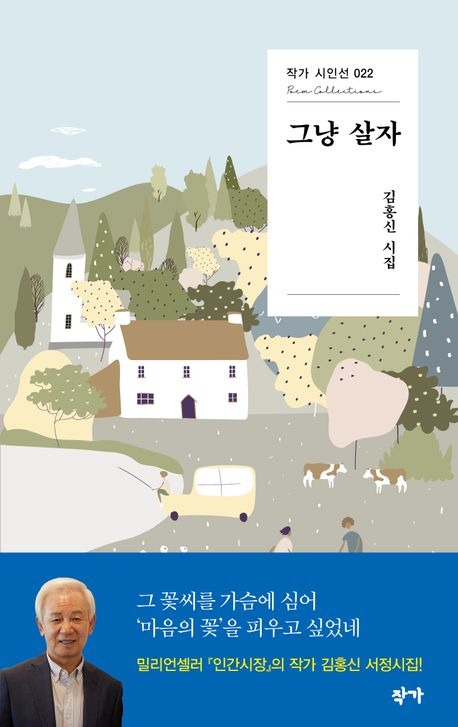

김홍신이 인생의 결을 시로 정제한 시집 ‘그냥 살자’를 상재했다. 한국 최초의 밀리언셀러 소설 ‘인간시장’의 작가로 문단에 뚜렷한 족적을 남긴 그가, 이번엔 시인의 목소리로 우리 곁에 돌아온 것이다. 소설로 다 담지 못한 시간들, 가슴에 묻어두었던 말들을 시로 꺼내놓은 책이다.

그는 시집에서 대나무를 닮으라 하고, 바람처럼 살라고 권한다. 마디가 있고 속이 비었기에 쓰러지지 않는 삶. 바람은 그물에 걸리지 않기에 자유롭다는 이 비유는 이 시집 전체를 관통하는 정신이다.

흔들리는 세상을 버티는 게 아니라, 같이 흔들려야 부서지지 않는다고 시인은 말한다. 이때의 ‘흔들림’은 단지 외부의 고통이 아니다. 김홍신의 시에서 삶은 내면의 무게로부터도 흔들린다. 그는 살아낸 사람으로서, 오래된 상처에 말을 붙이고, 감정의 끝에 도달한 단어들만을 꺼낸다. 그래서 이 시들은 장식이 없다. 기교보다는 사실이고, 묘사보다는 고백에 가깝다.

김홍신은 자신을 ‘문학소년’으로 기억하지만, 그의 시는 소년의 감수성보다 훨씬 단단하고 성긴 통찰로 가득하다. 그는 말한다. ‘사람은 본디 짐승이었다더라’고. 인간이 되려면 참사랑, 용서, 자유를 알아야 한다는 문장은 도덕을 말하는 듯 보이지만 실은 자기를 해부하듯 정직한 성찰에서 비롯된다.

흥미로운 점은, 그의 시들이 격언처럼 단문으로 구성돼 있으면서도 독자의 감정을 지시하지 않는다는 데 있다. 그는 설명하지 않고, 선언하지 않으며, 간혹 웃음 짓듯 침묵한다. 그 침묵 속에 삶의 무게가 담긴다. 그리고 그 무게는 ‘그냥’이라는 말로 증발한다. 그저 살아가는 것, 그 자체로 충분하다고 말하는 목소리에는 어떤 단단한 연민이 있다.

‘그냥 살자’는 결국, 한 사람의 인생이 시가 될 수 있다는 것을 증명하는 책이다. 그는 더 이상 사건을 말하지 않는다. 오히려 사소한 날씨, 문득 지나간 풍경, 오래된 후회 같은 것들을 삶의 핵심으로 삼는다. 기적은 언제나 ‘향기 그윽하다’고 말하는 시처럼, 이 시집은 눈에 보이지 않는 아름다움을 조용히 꺼내 보인다. 작가 刊. 111쪽. 1만2,000원