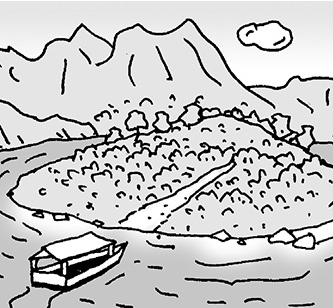

영월 청령포는 단순한 유적지가 아니다. 단종이 유배된 역사의 현장이자, 지질학적 보물이 깃든 공간이다. 한반도의 지형을 새긴 곡류하천의 전형을 보여주며 수천 년의 세월이 빚어낸 자연의 서사를 담고 있다. 단종이 거닐었을 숲길, 그가 바라보았을 강물, 그리고 그의 고독을 감싸던 바람까지 청령포는 시간 속에 멈춘 듯한 곳이다. ▼고려 말 최영 장군이 쫓겨날 때 남긴 말이 있다. “고려의 땅을 떠나면 다시 돌아오지 못할 것이오.” 고려를 지키려 했던 충신의 마지막 절규였고 동시에 역사의 냉혹함을 드러낸 말이었다. 청령포에 갇힌 단종 역시 그러했다. 사면이 강으로 둘러싸여 마치 섬처럼 고립된 그곳에서 그는 돌아올 수 없는 길을 걸었다. 왕위에서 쫓겨난 열여섯 살 소년은 죽음을 앞두고도 끝내 왕위를 되찾지 못했다. 역사는 강물처럼 흐르지만, 어떤 순간은 여전히 그 자리에 머물러 있다. 청령포의 물길이 단종의 흐르지 못한 운명을 상징하는 것처럼. ▼ 그러나 청령포는 단종의 비극만을 품고 있지 않다. 방절리 일대의 구하도(舊河道·과거에 하천이 흘렀던 곳) 등은 자연이 남긴 또 다른 흔적이다. 곡류하천이 만들어낸 지형은 한반도의 지질 변화를 보여주는 귀중한 자료이며 학문적으로도 큰 가치를 지닌다. 오랜 세월 하천이 깎고 쌓아 올린 지형은 역사의 무게를 견디며 그 자리를 지켜 왔다. 국가지정 명승 제50호이자 강원고생대국가지질공원의 지질명소로 등재된 것은 그 가치를 증명하는 일이다. ▼오는 25일부터 단종문화제가 열린다. 단종을 추모하고 그의 충신들을 기리는 이 행사는 의례적인 전통문화의 재현이 아니다. 역사를 기억하고, 그 아픔을 되새기며, 자연과 사람이 함께 걸어온 길을 확인하는 시간이다. 단종은 돌아오지 못했지만 그의 이야기는 여전히 살아 있다. 문화제는 그저 과거를 추억하는 자리가 아니라 우리가 무엇을 기억하고 어떻게 계승할 것인가를 묻는 자리이기도 하다. 역사는 머물러 있지 않지만, 기억하는 이들이 있다면 사라지지도 않는다.