설악의 봄은 더디게 흐른다. 하지만 그 느린 흐름 덕분에 산은 제 모습을 차근히 드러낸다. 눈 녹은 자리에는 물이 흐르고, 그 물길은 어느덧 폭포가 되어 하늘을 향해 솟구치듯 쏟아진다.

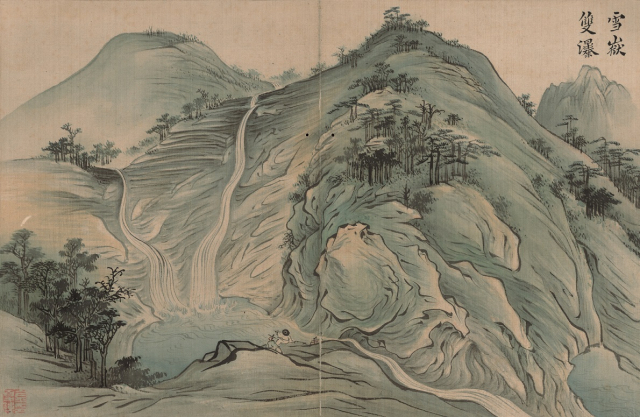

조선 후기 실경산수화의 대표 작가 김하종(金夏鐘·1793~?)의 붓끝은 그 찰나를 붙잡았다. 해산도첩(海山圖帖) 속 ‘설악쌍폭(雪嶽雙瀑)’이다. 여기서 쌍폭은 내설악에 위치한 ‘쌍용폭포’를 말한다.

설악산 구곡담 계곡(명승)을 흐르는 이 폭포는 백담사에서 영시암을 거쳐 수렴동 대피소를 지나야 접근할 수 있으며, 국립공원공단이 단풍 명소로 선정하는 등 가을 단풍철에 특히 아름다운 풍경을 선사하는 장소로 널리 알려져 있다.

1816년 춘천부사 이광문이 의뢰해 완성된 해산도첩은 금강산과 관동팔경, 설악산의 명승을 담은 화첩이다.

그 가운데에서도 ‘설악쌍폭’은 두 줄기 폭포가 마치 용이 승천하듯 쏟아지는 모습을 포착했다.

이 그림은 설악의 숨은 비경을 세상에 알리는 초기 기록 중 하나로 평가된다. 김하종은 비단 위를 엷게 채색하는 견본담채 기법을 사용해 묵의 농담과 청록색을 조화롭게 활용했다. 공간감과 거리감을 표현하는 대기원근법을 통해 그림 속 폭포가 실제로 흐르는 듯한 생동감을 준다.

무엇보다도 그는 폭포 자체보다 암벽의 웅장함을 강조하며, 설악의 깊고 묵직한 숨결을 담아냈다. 암벽을 타고 흐르는 두 줄기의 폭포는 마치 산이 숨 쉬는 법을 화폭 위에 옮겨 놓은 듯하다. 설악산은 금강산에 비해 상대적으로 덜 그려졌지만, 김하종의 손을 거쳐 예술적 대상으로 새롭게 자리 잡았다.

그의 화폭 안에서 설악은 단순한 풍경이 아니라 인간과 자연이 만나는 깊은 울림으로 다가온다.

폭포의 물길을 따라 시선을 내리다 보면 자연의 숨결이 고스란히 전해진다. 김하종은 김홍도의 영향을 받았으나 이를 단순히 따르지 않았다. 금강산이 극적인 구도를 자랑했다면, 그의 설악은 담백하고 서늘하다.

특히 ‘설악쌍폭’은 조선 후기 진경산수화의 또 다른 확장으로, 설악산의 매력을 초기에 담아낸 귀중한 작품으로 손꼽힌다. 그림 앞에 서면 물소리가 들리는 듯하다. 쏟아지는 폭포, 바위틈의 솔가지, 봄의 기척. 김하종은 자연이 품은 숨결을 고스란히 우리에게 건넨다. 그의 붓끝에서 설악은 단지 바라보는 풍경이 아니라 우리 마음속까지 흘러드는 이야기다.