넷플릭스 오리지널 영화 ‘전, 란’은 1592년 임진왜란을 배경으로 한다. 제목부터 ‘전쟁(戰)’과 ‘난(亂)’이 겹쳐진 이 영화는 단순한 사극 영화의 틀을 넘어, 혼란의 시대에 서로 다른 선택을 한 천영(강동원)과 종려(박정민), 두 인물의 비극을 응축시켜 놓은 작품으로 전쟁의 참상과 계급 갈등을 영화적 상상력으로 그럴 듯 하게 풀어내고 있다. 영화는 천하의 모든 것은 공공의 것이라는 ‘천하공물설(天下公物說)’을 주장한 정여립(1546~1589)이 스스로 자결하는 장면부터 시작된다. “군관들을 동원시켜 포위 체포하려 하자, 정여립이 손수 그 무리 변사(邊涘)를 죽이고…스스로 목을 찔러 자살하므로, 그 아들 옥남(玉男)만을 잡아 왔다.(선조실록23권, 선조 22년 10월 17일 )”

영화 속에서 정여립이 죽는 장면을 너무 자극적으로 묘사한 것 아니냐고 할 수 있지만 엄연히 실록 내용 그대로를 재연해 낸 것이다. “여립은 즉시 칼을 땅에 거꾸로 꽂고 목을 늘여 꽂아 죽으니 그 소리가 소 울음소리 같았다.(선조수정실록23권, 선조 22년 10월 1일)” 정여립의 아들 옥남을 선조(차승원)가 직접 취조하는 장면도 나오는데 실록의 내용을 충실히 따르고 있다. 역사상 가장 참옥한 옥사로 불리는 기축옥사(1589년) 당시를 강렬하게 보여주는 대목이다. 역사학계에서는 서인세력의 모함으로 죽음으로 내몰린 것으로 보고 있지만, 영화에서는 그가 만든 단체인 대동계의 의미를 부각하며, 평등세상을 꿈꾼 그가 반역을 꾀했을 것이라는 상상력을 사실처럼 보여준다. 이러한 국내 상황을 먼저 보여준 영화 초반 임진왜란이 발발하는 상황을 알준다. 선조실록은 “이튿날 동래부(東萊府)가 함락되고 부사(府使) 송상현(宋象賢)이 죽었으며, 그의 첩(妾)도 죽었다.(선조실록26권, 선조 25년 4월 13일)”라고 기록했지만, 영화는 동래성 전투의 구체적 묘사하지 않고 선조가 비가 쏟아지는 가운데 한양을 탈출하는 몽진(蒙塵) 장면을 보여주는 것으로 빠르게 이동한다.

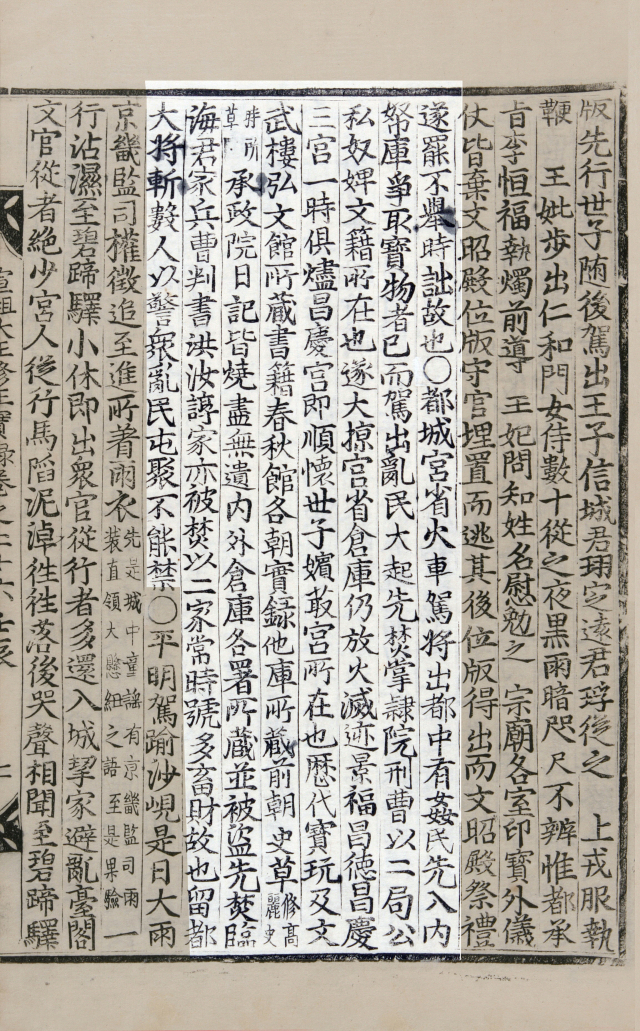

“이날 온종일 비가 쏟아졌다.…궁인(宮人)들은 모두 통곡하면서 걸어서 따라갔으며 종친과 호종하는 문무관은 그 수가 100 명도 되지 않았다.(선조실록26권, 선조 25년 4월 30일)” 선조의 피란 행렬 뒤로 멀리 궁궐이 불타는 장편이 포착되는데 선조수정실록은 이렇게 표현하고 있다. “도성 안의 간악한 백성이 먼저 내탕고(內帑庫)에 들어가 보물(寶物)을 다투어 가졌는데, 이윽고 거가가 떠나자 난민(亂民)이 크게 일어나 먼저 장례원(掌隷院)과 형조(刑曹)를 불태웠으니…경복궁(景福宮)·창덕궁(昌德宮)·창경궁(昌慶宮)의 세 궁궐이 일시에 모두 타버렸는데…(선조수정실록26권, 선조 25년 4월 14일·사진)” 영화는 계급 갈등을 드러내기 위해 백성들에 의한 궁궐 방화설에 힘을 싣고 있다. 이는 조선 후기 민중 봉기 담론에 기반한 선택적인 각색이라고 볼 수 있다. 실제 역사에서 경복궁 화재는 일본군 방화였을 가능성도 크지만, 영화는 백성들의 분노가 그만큼 컸음을 보여주려 한 것으로 보인다.