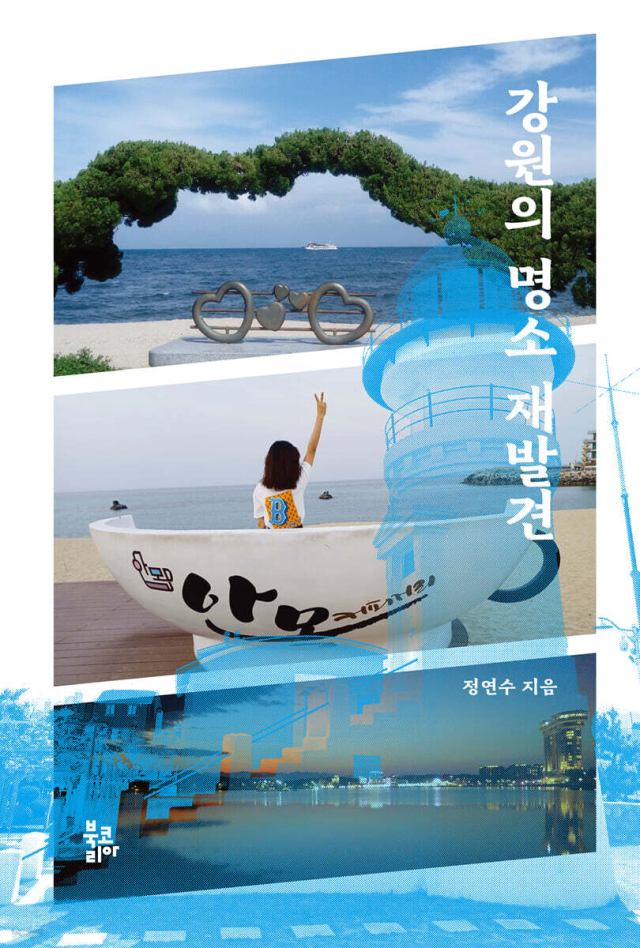

누군가에겐 ‘지나친 곳’이, 누군가에겐 ‘돌아갈 곳’이 된다. 강원일보에 ‘탄광촌 기행’을 연재하고 있는 태백출신 정연수 탄전문화연구소장이 그처럼 단단하게, 그러나 조용히 우리 곁에 있던 강원도의 장소들을 불러 세운 ‘강원의 명소 재발견’을 출간했다. 이 책은 단순한 공간 소개서가 아니다. 우리가 사는 장소에 새겨진 ‘시간의 자국’과 ‘사람의 흔적’을 인문학의 언어로 다시 읽어낸 성찰의 지도라고 할 수 있다. 정동진은 한때 탄광이었다. 새벽 열차가 출발하는 관광지 이전에, 땅 밑으로 사람들이 내려가던 광산이었다. 청호동 아바이마을은 단순한 실향의 상징이 아니다. 그 좁은 골목과 굴다리 밑, 삶을 짓던 실향민의 발자국들이 켜켜이 쌓인 장소다. 이 책은 그런 공간의 전사(前史)를 들추고, 다시 말 걸기를 시도한다. ‘재장소화’라는 낯선 개념은 사실 낯설지 않다. 우리는 이미 오래전부터 무심코 그것을 목격해왔다.

안목커피거리의 커피 한 잔에 담긴 산업화의 흔적, 봉평 메밀밭을 수놓은 소설적 상상력, 묵호등대와 논골담길 사이를 잇는 스토리텔링. 그 모든 것들은 단순한 변신이 아니라, 사람이 공간에 다시 숨을 불어넣는 일이었다. 무엇보다 인상 깊은 건, 저자의 태도다. 지역 연구자이자 문화기획자인 그는 단 한 곳의 장소도 ‘가볍게’ 서술하지 않는다. 그에게 장소란 단지 풍경이 아닌, 인간의 의지와 서사가 응축된 집합체다. 『검은 사슴』 속 태백을 문화콘텐츠로 풀어내는 구절에선, ‘장소가 문학이 되고, 문학이 다시 장소를 일으킨다’는 확신이 보인다. 이 책은 말한다. 좋은 장소란 눈앞에 있는 것이 아니라, 기억 위에 세워진 것이라고 말이다. 그래서 이 책을 읽는 시간은 곧, 강원도의 과거를 걷고, 미래의 장소를 상상하는 일이 된다. 정소장은 “이 책은 강원의 장소들이 어떻게 과거와 현재를 잇고, 미래를 준비하는지를 보여주고자 했다”며 “정보 전달을 넘어서 장소의 의미와 가치를 인문학적 시각으로 성창하고자 했다”고 밝혔다. 북코리아 刊. 290쪽. 2만원.