영화 ‘광해, 왕이 된 남자’에서는 대동법과 관련해 광해군과 신하들이 대립하는 신(scene)이 나온다. 광해군은 대동법을 다시 시행하는 방안을 찾으라는 자신의 지시에 미온적인 태도를 보인 호조판서를 강하게 질타한다. 하지만 대신들은 지주들의 피해가 상당할 것이라는 말과 함께 차별 운운하며 반대 입장을 드러낸다. 이에 대해 광해군은 “땅 열마지기 가진 이에게 쌀 열섬을 받고, 땅 한마지기 가진 이에게 쌀 한섬을 받는 것이 어떻게 차별이냐”며 되받아친다. 폐지된 대동법을 재시행하는 과정에서의 갈등 상황을 묘사한 이 장면은 사실과는 거리가 있다.

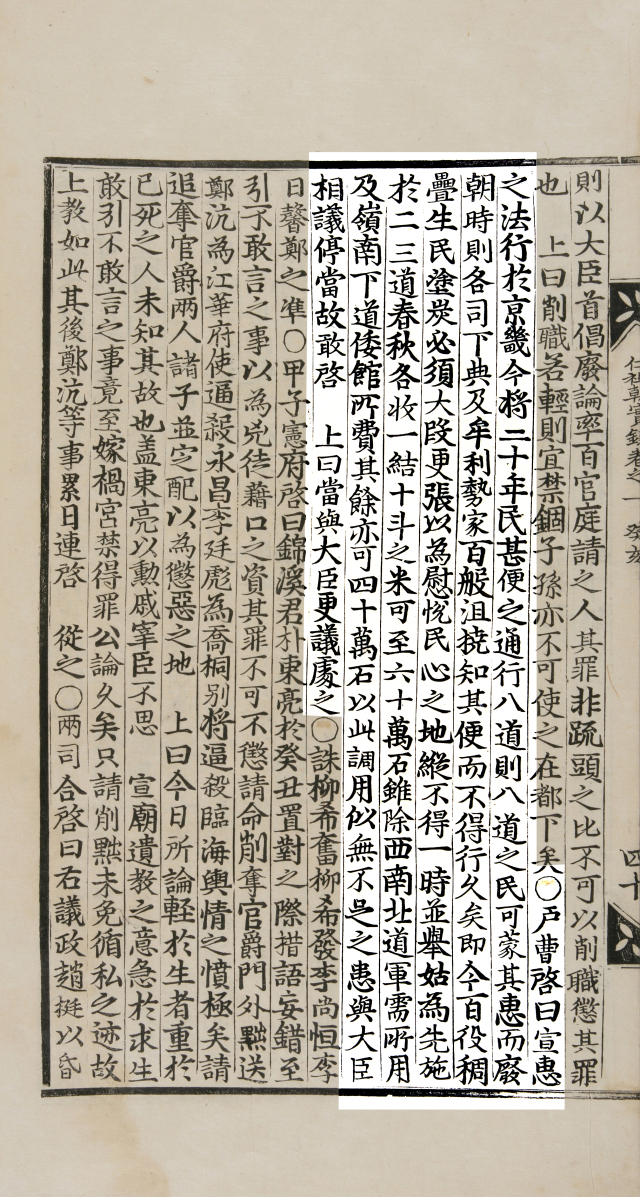

광해군 즉위년(1608년)에 실시된 대동법은 광해군이 왕권을 유지하던 기간 중에 폐지됐다는 기록이 없다. 다만 현종 재위기간인 1666년(현종 7년), 일부 지역에서는 대동법이 폐지된다. 영화 속에서 광해군과 신하들이 다투던 때가 1616년(광해군 8년)이니 50년의 간극이 있는 셈이다. “호남 산간 고을에 끼치는 대동법의 폐단에 대해 사람들이 많이 말하였기 때문에 막 폐지하였다. 그런데 (중략) ‘백성들이 다시 시행하였으면 한다’라고 하였는데…(현종개수실록16권, 현종 7년 10월 26일)” 폐지의 이유가 백성들이 불편을 호소했다는 것인데 어사 신명규는 현종에게 올린 서계를 통해 오히려 백성들이 원하고 있다고 보고한다. 실록에는 대동법 폐지에 대한 주장도 나오지만 오히려 그 효과를 인정하는 모습도 쉽게 찾을 수 있다. “선혜법(宣惠法)을 경기 지방에 실시한 지 지금 20년이 되어 가는데, 백성들이 매우 편하게 여기고 있습니다. 팔도 전체에 통용시키면 팔도 백성들이 그 혜택을 받을 수 있을 텐데…(인조실록1권, 인조 1년 4월 4일·사진)” 쿠데타(반정)로 폐위된 광해군의 대표 정책을 호평하며 정권을 잡은 새 군주(인조)에게 확대 실시를 요청하는 장면이다. 전직의 업적 지우기가 관행인 현대의 정치 문법 속에서는 좀처럼 이해하기 힘든 선조들의 합리성이다. 아이러니 한 것은 대동법을 시행한 광해군 스스로가 폐지를 시도했었다는 점이다.

“그 근원은 맑게 하지 않고 하류(下流)만을 맑게 하고자 한 데 가깝지 않은가(광해군일기(중초본) 13권, 광해 1년 2월 5일)” 방납의 폐단을 없애기 위해 대동법(선혜법)을 실시하긴 했지만 먼저 법으로 다스렸어야 했다며 후회하는 모습이다. 특히 송나라 왕안석의 신법을 언급하며 초기에는 좋은 의도로 시작됐지만 결국 큰 재앙을 초래할 수 있다고 우려하는 부분에 이르러서는 광해군의 속내가 과연 무엇이었는지 엿보게 한다. 이때가 대동법을 시행한지 7개월 남짓 흐른 시점이다. 광해군이 대동법 시행에 부정적인 모습을 보인 것은 창덕궁 재건을 비롯해 여러 궁궐 공사를 대대적으로 추진하기 위해서는 재정확보가 필요했고, 기존 공납제도를 유지하는 것이 유리했기 때문인 것으로 보인다. 광해군의 진심과 상관없이 대동법은 1623년 강원도로 확대 실시된데 이어 시행 100년만인 숙종(1708년) 대에 이르러 전국적으로 확대되게 되고, 명과 후금 사이에서 펼친 중립외교와 함께 그를 개혁군주로 재평가하는 소재로 널리 쓰이고 있다.(끝)